ホップの価格、保存、使いわけについて考える

追肥しました

先日、肥料を撒きました。

いわゆる【追肥】です。

15kg入りの【鶏糞】を26袋=390kg。

10kg入りの【油粕】を4袋=40kg。

合わせて430kgを撒きました。

大型圃場になると機械で撒くのですが、私の圃場は人力です。

袋の上側をスーッとハサミで裂き、小脇に抱え、畝に沿って歩きながら撒いていきます。

ひとりでやると2時間くらいかかります。

そこそこの重労働です。

ホップを栽培しているとチョコザップにいく必要は無いかもしれませんね。

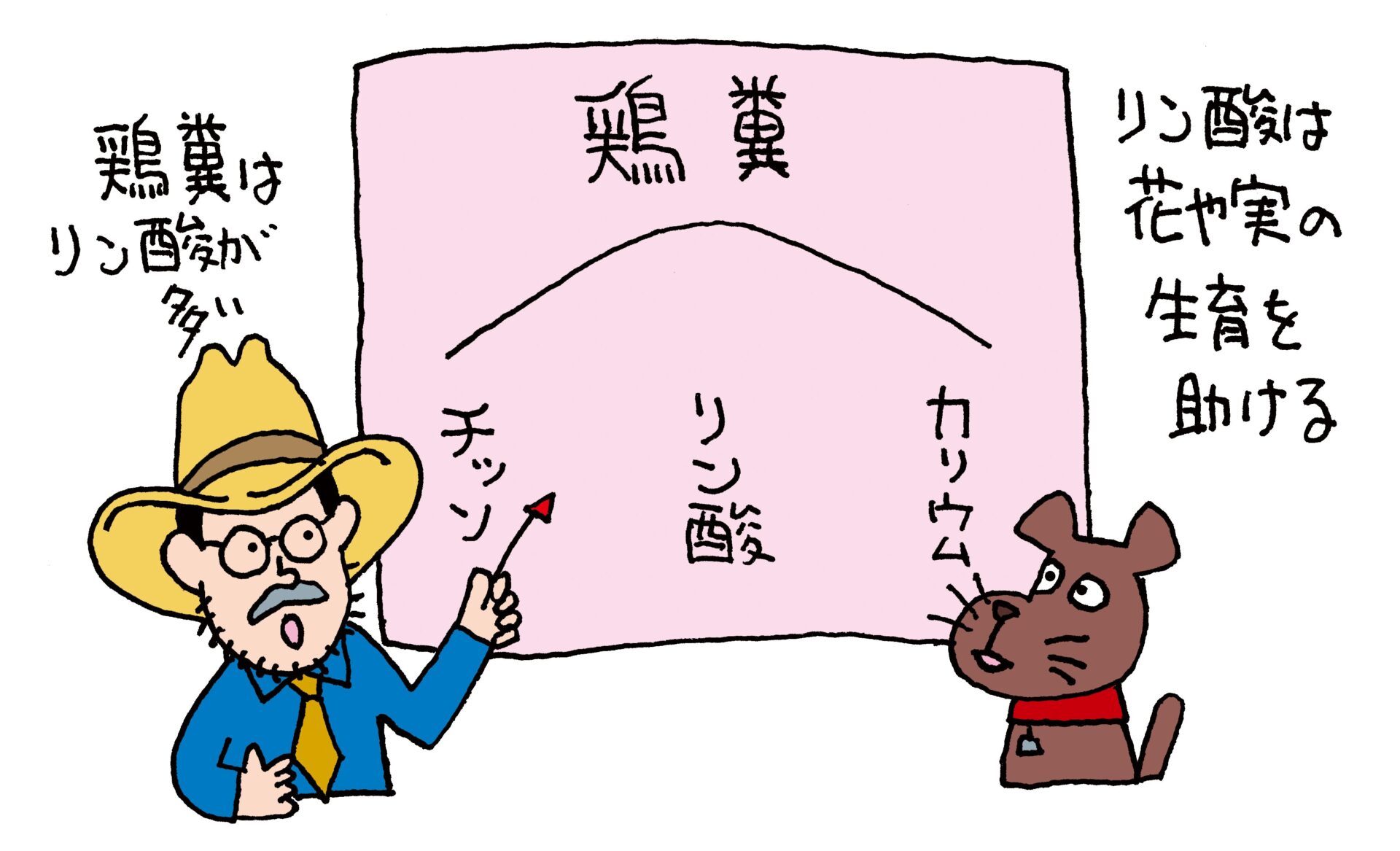

肥料の三要素は【チッ素、リン酸、カリウム】です。

チッ素は葉や茎を、リン酸は花や実を、カリウムは根の生育を助けます。

鶏糞はリン酸が多く、油粕はチッ素が多いと言われています。

鶏糞のメリットは、高度化成肥料などに比べると【値段が安い】ということと、【効き目が早い】ということです。

それに対して、デメリットは【臭い】ということです。

正直なところ、かなり臭いです。

また、効き目が早いぶん【効き目が切れるのが早い】ということもあります。

生ホップの価格の上限は?

生ホップの価格はいくら位が適切なのでしょうか?

ブルワリーを対象にホップの価格を調査してみたところ、

【1kg(未乾燥)の価格の上限は?】という問いに対して、以下のような解答を得ることができました。

2,000円台以下 0%

3,000円台 13.6%

4,000円台 27.3%

5,000円台 50%

6,000円台 18.2%

7,000円台 9%

8,000円台 0%

9,000円台 0%

10,000円台 4.5%

10,000円台以上 0%

もっとも多い答えは【5,000円台が50%】でした。

また、3,000円〜5,000円と考えるブルワリーの合計は90.9%で、

【5,000円以下と考えるブルワリーが9割】を占めるということが分かりました。

しかし、ここで興味深いのは「10,000円」が「4.5%」あったということです。

【未乾燥の生ホップは、1kg10,000円の価値がある】と考えるブルワリーがあるということです。

生ホップは真空と冷凍

生ホップは水分が多いので劣化しやすいですし、扱い方はペレットよりも大変です。

期間限定のビールであれば、摘んだその日に使えば良いでしょうが、通年ビールを生ホップで造るとなると、何らかの方法で保存する必要があります。

生ホップは真空パックにされたものを冷凍するか、冷凍したものを粉砕して保存するのが一般的です。

まず、【真空】ですが、これは重要だと思います。

以前、真空パックの仕方が杜撰で空気漏れしたパックがあったのですが、半年も経たずに茶変し、劣化したホップ独特の悪臭を放ちました。

続いて、【冷凍】ですが、これも冷蔵とは全く違ってきます。(常温は論外です)

与謝野では、毎日手摘みしたホップをその日のうちに真空パック&冷凍保存しているのですが、500gずつのパックにすると端数が出ます。

この「500g(1パック)に満たないホップ」を去年までは、冷蔵庫で保管して、次の日の端数と合わせてパックしていくという方法をとっていましたが、わずか1日でも冷凍と冷蔵では(数値的な分析はしていませんが、香りの官能評価などから)差を感じていかので、今年からは端数もその日のうちに【真空&冷凍】にすることになりました。

また、摘み取ってからパッキングするまでの時間でも、劣化が進むと感じるので、摘み取ったホップは【保冷剤入りのクーラーバック】に入れてパッキング場(去年までは農業法人の真空機と冷凍庫を借りていましたが、今年から保育園跡に与謝野ホップ生産者組合のパッキング場ができました。

真空機も最新のモデルになりました)に運ぶようにしました。

与謝野の生ホップはその日のうちに真空パックされる。

ペレットと生ホップの使いわけ

生ホップの魅力は、香りです。

香りは熱によって飛んで行ってしまいます。

ペレットは乾燥して粉砕して固めるので、そのたびに熱によって香りが飛んでいってしまいます。

しかし、【ペレットには数々のメリット】があります。

生ホップにくらべ、かさばらない、冷蔵保管でよい、価格が安いなどです。

それに対して【生ホップの魅力】は香りの良さでしょう。

そしてデメリットは(ペレットの全て逆で)、かさばる、冷蔵保管しなければならない、価格が高いという点です。

ペレットと生ホップ、どちらかに偏るのではなく、適材適所お互いのメリットを生かす方法で使用すればよいのではないでしょうか?

すでに多くのブルワリーが行なっているように、苦味を得るためのビタリングホップにペレットを使い、香りをつけるためのアロマホップに生ホップを使うなどです。

ペレットと生ホップの合わせ技といった感じですね。

これは、料理における【トマトケチャップや缶詰トマト】と【生の完熟トマト】の関係に似ているのではないでしょうか?

ケチャップや缶詰トマトで作ったトマトソースのパスタに、生の完熟トマトをトッピングすると、料理全体のフレッシュ感が格段に違ってきます。

生ホップをどのタイミングで使うか?量の対比はどのくらいか?

さまざまな工夫で、お互いの良さが引き出せると思います。

これからも【日本産の生ホップをどのように使っていくか?】を考えるのが楽しみでなりません。

つづく

この著者の他の記事

- ブロアーによる楽な【株開き】とは(2025.12.1)

- ホップコラム 2025年 最終回

日本産ホップ、この1年、そしてこの10年を振り返る(2025.10.1) - 採れたホップはどこに売れば良いの?(2025.9.15)

- 不作の年でも生ホップビールを楽しむために(2025.9.1)

- 気候変動とホップ栽培について(2025.8.15)

- ホップ畑の生きもの達(2025.8.1)

- 暑さはサマータイム、空梅雨はエンジンポンプで対応?(2025.7.15)

- ホップ栽培、バジェットとリターンのお話(2025.6.15)

- ホップの肥料について考える(2025.6.1)

- 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑦「収穫に必要な道具」(2024.8.5)