2025年6月27日(金)に「日本産ホップセミナー2025夏」が開催されました。

今回は「栽培と醸造の二刀流ブルワリーから学ぶ」をテーマに、自社でホップ栽培を行いながら醸造も手がけるブルワリーの取り組みを紹介。

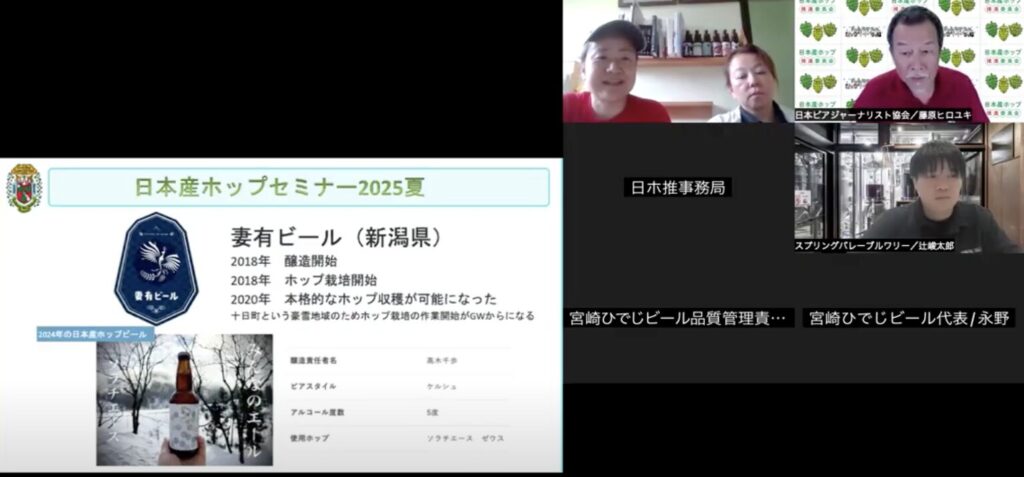

オラホビール(長野県)、宮崎ひでじビール(宮崎県)、妻有ビール(新潟県)の3社が登壇し、それぞれの地域特性を活かした栽培の工夫や、日本産フレッシュホップを活用した醸造技術や衛生管理、収穫祭やホップオーナー制度など消費者との交流を通じた販促マーケティングなど、リアルな現場の知見が共有されました。

今回のコンテンツと出席者は下記のとおりです。(敬称略)

オラホビール:小林亮二(元工場長)、戸塚正城(施設長)

宮崎ひでじビール:永野時彦(代表取締役)、森翔太(品質管理責任者)

妻有ビール:髙木千歩(代表取締役・醸造長)、石井由紀江(GALA営業戦略部)

進行:藤原ヒロユキ(日本ビアジャーナリスト協会代表・日ホ推)

コメンテーター:本間誠(HOP JAPAN代表取締役・日ホ推)、辻峻太郎(SPRING VALLEY BREWERYヘッドブルワー・日ホ推)

Contents

- 1 2025年は過去最速で定員突破! 2010年から続く大人気の「ホップ収穫祭」とは?

- 2 フレッシュホップビールも全国常温流通に! フラッシュ・パストライザーによる衛生管理

- 3 壊滅的被害を乗り越え、過去最多300名に! 逆境が絆を深めた「ホップオーナー制度」

- 4 ホップの力を安全かつ最大に引き出す SIP(タンク内スチーム殺菌)の試み

- 5 麦芽カス100%再利用を実現 醸造廃棄物を収益化する「アグリバイオ事業」

- 6 GALA湯沢×妻有ビール 「ホップの里親制度」で生まれた観光資源

- 7 リピーターを増やし新たなファンを呼ぶ ホップ収穫体験&ガーデンパーティとは?

- 8 日本産ホップの推進活動にご協力ください。

2025年は過去最速で定員突破!

2010年から続く大人気の「ホップ収穫祭」とは?

参加者画面の最上段左:オラホビール元工場長・小林亮二さん、最上段右:オラホビール施設長・戸塚正城さん

藤原:ではオラホビールさんの自己紹介をお願いします。

戸塚:オラホビールの戸塚です。オラホビールは1996年から醸造を開始しており、29年になります。以前はチルド(冷蔵)で商品を展開していましたが、2020年から常温流通できる設備を整えました。

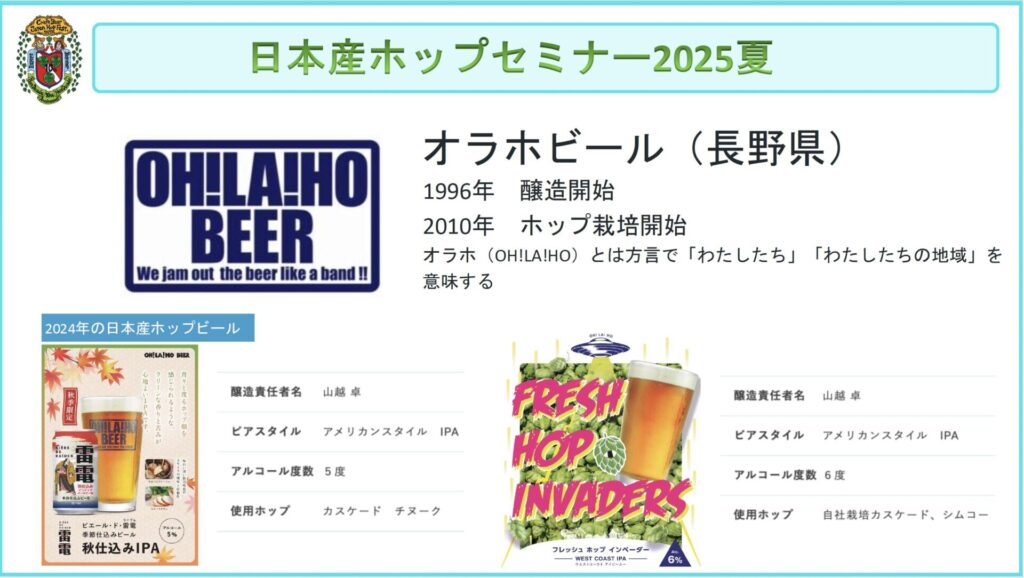

左「ビエール・ド・雷電季節仕込みビール 秋仕込みIPA」、右「フレッシュホップインベーダー」

藤原:自社栽培のフレッシュホップを使ったビールは2種類ですか?

戸塚:はい。この「ビエール・ド・雷電季節仕込みビール 秋仕込みIPA」は、弊社がホップ栽培を始めた当時から展開している商品です。そもそも「ビエール・ド・雷電季節仕込みビール」シリーズは「日本の四季と旬の味覚を楽しむ」をコンセプトにした季節商品で、春はアメリカンスタイルのウィートエール、夏はヴァイツェン、冬はポーターと、スタイルを変えて年4回リリースしております。

中でも秋については、自社栽培のホップを使ったIPAを醸造しております。「フレッシュホップインベーダー」は、日本産ホップを楽しむイベントでより多くの方に知っていただきたいという思いから、3年ほど前に展開を始めました。自社栽培のカスケードと輸入ホップを併用してドリンカブルな仕上がりを意識しています。

藤原:現在はどのような品種を栽培していますか?

小林:栽培面積は10アールほどで、ゴールデンスター(信州早生系列)が70株、カスケード70株、チヌーク30株、ガレーナ30株の合計200株を栽培しています。収穫が最も安定しているのはカスケードで、収穫祭で摘んでいただくのも粒が大きくて収穫しやすいカスケードですね。ゴールデンスターは小粒で収量も安定しないです。

藤原:カスケードが親指大だとすると、それに比べてゴールデンスターが小粒ということですか?

小林:はい、側枝の摘心や剪定をしないと数が増えるかわりに粒は小さくなります。その側枝の摘心作業が非常に大変なんですよね。放置すると重みで枝が折れてしまうので、今の時期は3日1回ぐらいは高所作業車でどんどん切っています。カスケードはそれほど手間がかからないのですが、国産品種は手間のかかる印象ですね。

藤原:与謝野でも似たような感じです。国産品種は上より横に伸びていきますね。

小林:そうですね。つる下げの作業も大変なので、去年から試験的に1本の紐に2本のつるを絡ませる2本仕立てにして、つる下げを行っていません。つる下げをすればさらに収量も上がると思いますが、適期を逃すと作業も難しいので5.5mの棚の高さで切ってますね。2本仕立てにしてからやや収量が上がっています。

藤原:そもそもホップ栽培を始めたきっかけは何ですか?

戸塚:富山市から志賀高原あたりまではかつてホップの栽培エリアだったと伝え聞いています。そこで、ホップ栽培を復活させようということで始めました。2009年にテスト圃場を作り、本格的に始めたのは2010年です。

毎年大人気で募集開始早々に定員が埋まってしまうというオラホビールの「ホップ収穫祭」

藤原:収穫祭もその頃から開催してるんでしょうか?

戸塚:2010年から毎年実施しています。「オラホ」は方言で「私たちの地域」「おれらの」という意味で、交流人口を増やしたいという思いから始めました。醸造所の隣に温泉施設があって、オラホビールや東御市の特産品を販売しているショップやレストランもあるんですよ。

せっかくなら、お客様にまるごと体験していただこうと思って、収穫祭と温泉、オラホビールが飲み放題の宴会がセットになったイベントです。1日40名の先着定員制で、土日2日間実施しています。これが大好評で今年は募集開始して1日たたずにお席が埋まってしまい、何名かお断りさせていただくような状況でしたね。うれしい悲鳴です(笑)

フレッシュホップビールも全国常温流通に!

フラッシュ・パストライザーによる衛生管理

藤原:フレッシュホップを使ったビールも全国常温流通されていますよね、衛生管理について教えてください。

戸塚:2020年に念願だったパストライザー(低温殺菌装置)を導入したおかげで常温展開できるようになりました。酵母の動きを完全に止める不活化の処理をしないと、常温展開時に製品の安全性が確保できません。

そこで充填前にパストライザーで熱処理をしています。大手メーカーはフィルターで酵母を取り除いていますが、うちはエールビールが主力ですし、ホップのおいしいところまで全部取る必要はないと考えています。

藤原:その方法でフレッシュホップビールも狙い通りの完成度に仕上げられているとか。

戸塚:そうですね。私たちが採用しているフラッシュ・パストライザーは短時間で特定温度まで加熱した後、急速冷却するのが特徴で、ビールにかかる負荷が非常に低いんです。品質を維持したまま殺菌できるので、ヘイジーIPAも常温展開できています。

オラホビールの醸造ルーム。国産フレッシュホップを使いつつ常温広域流通に対応した品質・衛生管理の徹底している

辻:フレッシュホップ特有の香りや味わいがあると思いますが、熱処理をするあたってフレッシュホップならではの工夫をしていますか?

戸塚:特にないですね。私の主観ですが、フレッシュホップのビールでもパストライザーを通すことによる品質のブレはないですね。製品に対する負荷はそれほどないと思います。

藤原:フレッシュホップ特有の「青臭さ」について、考えが変わったとか。

戸塚:はい、青臭さをネガティブに捉えていた時代はフレッシュホップを乾燥させて使っていましたが、「一番搾り とれたてホップ生ビール」を飲んでおいしいなと思って(笑)。

1年に1度のことですし、そこから生ホップならではの青々しさをむしろ強みとして、フレッシュホップ特有のキャラクターを出していこうと考えるようになったんです。

事務局:質問が届いています。「生ホップを含めてホールホップの粉砕方法は?」

戸塚:手揉みとミキサーを使っています。

事務局:「パストライザーは瞬間式ですか?」

戸塚:はい、トンネル型ではなく瞬間的に処理するパストライザーです。

藤原:オラホビールさん、ありがとうございました。

壊滅的被害を乗り越え、過去最多300名に!

逆境が絆を深めた「ホップオーナー制度」

藤原:次に、宮崎ひでじビールさんの自己紹介をお願いします。

参加者画面の最上段左:宮崎ひでじビール代表取締役・永野時彦さん、最上段右:(品質管理責任者・森翔太さん

永野:宮崎ひでじビールの代表、永野です。ひでじビールは1996年に創業しましたが、2010年に一旦廃業という苦い過去があります。その際、社員による事業買取で再生してから約15年間、新生ひでじとして頑張っております。

2010年の再生スタート時に「オール宮崎産原料」のビールを目指すという夢を掲げまして、大麦栽培、自社製麦と次々とチャレンジしてきて、2016年に着手したのがホップでした。

藤原:九州でのホップ栽培は難しいと言われたのでは?

永野:各所から大反対をくらいましした(笑)。栽培を始めるにあたって、ドイツのバイエルン地方や遠野市のホップ生産組合にも視察や相談に行ったんですが、どの生産指導者からも「南の地方で成功した話を聞いたことがない」と。しかし、「ダメと言われれば余計にやりたくなる」という気質の社員が多く、うまくいかないのを前提に遊び半分で始めたのが2016年でした。

ところが翌2017年に見事にホップが実って1回分だけ醸造に成功。それから約8年続けていますが、課題も多くて収穫量が少ないので、毎年さまざまな取り組みをしながら取り組んでいます。

藤原:現在はどのような品種を栽培していますか?

永野:昨年までカスケードのみでしたが、今年から新たにザーツを植えました。宮崎県の総合農業試験場の取り組みでザーツを試験栽培したところ非常に好調だったという情報をもとに、今年圃場の一部にザーツを植えています。

カスケードに比べると成長は遅いのですが、株の元気は驚くほど良くて、葉の青々しさや丈夫さが見た目にはっきり違いがわかるほど調子がいいですね。

藤原:「ホップオーナー制度」について教えてください。

永野:ホップ栽培を始めた当初は補助金を活用して、そこから栽培農家さんにお支払いしていましたが、3年間の補助金が終わった後も栽培を続けてくださることになりました。でもホップは収益性が低いので、そこから還元することが難しい。

そこで、クラウドファンディング的な要素を取り入れたたんです。出資者はホップの株1株ずつオーナーになっていただきます。生育の様子をSNSでリアルタイムに見ることで身近に感じてもらい、収穫したホップで仕込んだフレッシュホップビールを出資額相当分お返しする仕組みです。

年々オーナーさんの数が増えて、今年はまもなく300人を超えるほどになっています。私たちは地元重視のローカルメーカーなので、お客様とのコミュニケーションのひとつとして、このホップ栽培はとても大切な取り組みだと感じています。

ホップの栽培費用をオーナーに出資してもらい、フレッシュホップビールとして還元する「ホップオーナー制度」

藤原:すごく良いアイディアですよね。実は与謝野もひでじさんを参考にさせていただいてホップオーナー制を導入したんです。でも1株ずつ名前をつけるって大変ですよね。

永野:作業は大変ですね。しかも去年は病害でそれができなくなってしまって。

藤原:大きな被害が逆にオーナー制度の追い風になったと聞いています。

永野:実は昨年2か所の圃場のうち1か所が「根頭がんしゅ病」という土壌伝染病によって株が消失してしまい、1株ずつオーナーの名札をつけるという約束が履行できない状況になってしまいました。そこで4月にオンラインでお詫びした上で、リカバリーイベントや特典をご用意しました。出店したイベントブースでオーナー会員証を提示するとビール1杯サービスにしたり、私とブルワーが各都市を回るオーナー交流会を開いたり、私たちができることでオーナーさんに熱意を伝えました。

当然キャンセルも受け付けるつもりでしたが、心優しいオーナーさんばかりで、「栽培の難しさを知ることができた、自分たちの代わりに育ててくれることがありがたい」「大変な苦労をして育てたホップでつくられるビールが楽しみで仕方ない」と言ってくださり、結局キャンセルは一人も出なかったんです。そういったオーナーさんの応援や期待が励みになり、私たちの背中を押してくれています。その口コミ効果でオーナーが増えた気がします。

藤原:ホップがつなぐ輪がさらに広がっていく。すばらしい流れですね!

※2024年のホップオーナー制度については、ビアジャーナリスト協会の掲載記事

Joe Beerski (ジョー・ビアスキー)氏のレポートをご覧ください。

“あなたのホップ”がクラフトビールに!ホップオーナー権を買ってみた

ホップの力を安全かつ最大に引き出す

SIP(タンク内スチーム殺菌)の試み

藤原:2つ目のトピック「ホップの力を安全かつ最大化する醸造チャレンジ」について教えてください。

森:弊社のフレッシュホップビールは自社ホップ100%で醸造していますが、使う前に大麦焙煎用の乾燥機で時間をかけてじっくり低温乾燥させて、自社製ミルで粉砕したものを真空パッキングして冷凍保存しています。

生ホップを扱うので、衛生管理として仕込み工程で「SIP」という蒸気による滅菌プロセスを行っています。

藤原:SIPとは?

森:フレッシュホップに限らずですが、弊社では仕込み前に、ワールプールから麦汁を入れる発酵タンクまで全てのラインに90度以上の蒸気を通して、15分ほど熱殺菌をかけています。

去年は初めて、あらかじめ発酵タンクに冷凍粉砕したホップを入れた状態で蒸気を入れるという方法を試してみました。これによって生ホップの殺菌もできましたが、高温の蒸気で加熱されたせいで苦味もやや強く出てしまいましたね。

辻:なかなか聞かない方法だと思います。今まではどのようにしていましたか。

森:今までは、生ホップをほぼ全量乾燥させて、煮沸とワールプールで投入していました。

辻:なるほど、初めて未乾燥ホップを使うにあたってスチームを通したということですね。加熱で発生した苦味についてはどのように対策する予定ですか?

森:これまでのフレッシュホップビールはエールしたが、今年は苦味も許容されるラガーでレシピ設計しようと思っています。

辻:弊社も粉砕して殺菌する際は、65度程度で10〜20分加熱しますが、どうしても熱をかけすぎると苦味が出たり、香気が飛んでしまうので、殺菌とのバランスが難しいですよね。さまざまな試みによって発見があれば、共有していただけるとありがたいです。

麦芽カス100%再利用を実現

醸造廃棄物を収益化する「アグリバイオ事業」

醸造による副産物を肥料・飼料化して販売。醸造〜農業〜再醸造へとつなぐ、完全な循環モデルを構築している

藤原:「アグリバイオ事業」について教えてください。

森:仕込みで出る麦芽かすを有効利用しようと、去年から本格的に麦芽かすの肥料化と飼料化の取り組みを始めました。麦芽かすやビール酵母、地元の焼酎かすも乾燥させて活用しています。麦芽かすに乳酸菌を振りかけて乳酸発酵させた飼料を作って地元の畜産農家に提供したり、キノコの菌床と麦芽かすを混ぜて発酵させて肥料にしたり、麦芽かすを完全乾燥した肥料も作っています。

このスキームを全国のブルワリーさんに共有できたらと思って、試行錯誤して取り組んでいるところです。

麦芽カス、ホップカス、ビール酵母カスを再利用。中でも麦芽カスは全量100%を再利用している。

永野:昔は麦芽カスを農家に無償提供していましたが、醸造量が増えると保管や運搬に労力がかかってしまいます。そこで、捨てるものに再び価値をつけようということで、さまざまな角度から研究して肥料化と飼料化に成功しました。販売ルートも予想以上の広がりを見せて、今は肥料と飼料の製造が追いついていない状況です。もはや数字ではビールを追い越して、農業資材の引き合いが強くなっています(笑)。このスキームを他のブルワリーにも水平展開できると業界にとってプラスになると思いますので、そこを目標に頑張ってまいりたいと思います。

藤原:噂に聞くとかなり売れてらっしゃると聞きます(笑)

大きな収益に加えて、自然環境の観点からも非常に有意義な取り組みなので、また追ってノウハウを教えていただければと思います。

事務局:質問が届いています。「暑い地域で栽培するにあたり工夫したことはありますか?」

永野:特別な工夫はありませんが、他の地域より早く成長が進むことで結果的に回避できた課題もあります。8月下旬に収穫と言われていましたが、実際には7月上旬に収穫できたので、台風の最盛期や真夏の高温が回避できました。やってみないとわからない発見ですね。

藤原:秋に株開きなさってみては?与謝野で秋に株開きをした圃場は6月中旬に収穫が始まっています。早く株開きすればさらに早く収穫できるのでは。

永野:それは早いですね。与謝野を参考にして今年は秋の株開きを試してみたいと思います。

GALA湯沢×妻有ビール

「ホップの里親制度」で生まれた観光資源

藤原:妻有ビールさん、自己紹介をお願いします。

参加者画面の最上段左:左:妻有ビール代表取締役・醸造長・髙木千歩さん、右:GALA営業戦略部・石井由紀江さん

高木:妻有ビールは2018年の醸造開始と同時にホップ畑もスタートしました。1年前の2017年に200株ほど植えたのですが、初年度は大失敗で20株しか発芽せず、翌年は面積を半分にして生き残ったものを植え直しました。

藤原:今はどのような品種を栽培していますか?

高木:10品種を育てていますが、ソラチエースは育てるのが非常に難しいと感じています。逆にうちで一番元気なのはクリスタルですね。カスケードやセンテニアルも育ちが良く、カスケードは1畝に6〜7株で8kgほど収穫できます。

合計約70株、農薬や化学肥料不使用で栽培している(画像はカスケード)

藤原:カスケードは粒が大きくて立派ですね。豪雪地帯だと思いますが、雪が溶けるのはいつごろですか?

高木:ゴールデンウィークですね。雪で圃場に入れず株ごしらえができないので、そのまま埋めっぱなしで自然に発芽させています。成長は品種によって差がありますが、今はクリスタルがもう5mの棚にはみ出している状態ですね。

ここからの成長が早くて例年7月末から8月1週目頃に収穫となります。

藤原:ガーラ湯沢とのコラボレーションの経緯を教えてください。

高木:JR東日本さんが品川の高輪ゲートウェイ駅周辺でホップを栽培するコミュニティ活動を行っていて、同じJR東日本グループのガーラ湯沢さんにもホップ栽培のお声がかかったそうです。

ただガーラ湯沢さんはゴールデンウィーク営業後に長期休暇で誰もいなくなってしまうので、一旦妻有ビールの圃場で苗を預かることになりました。結局、預かった苗の半分をそのまま弊社が育てることになったので、代理栽培という形でガーラ湯沢さんのカスケードを育てています。

フレッシュホップビールはガーラ湯沢さん栽培したものと妻有ビールで育てた高輪のホップを合わせて使って「みんなのエール」として1300〜1400本ほど製造しています。

ブルワリー側は醸造所以外にも販路を持つことで、自社ビールやホップ栽培の裾野を広げる一助に

藤原:「みんなのエール」はどこで販売していますか?

石井:スキー場の売店とレストラン限定で販売しています。インバウンドで海外のお客様が多いので、妻有さんに作っていただいた和柄のラベルデザインも外国人観光客に好評ですね。

レストランでこの和柄ラベルに惹かれて飲んでみたお客様はもれなくおかわりにいらっしゃると聞いています。日本人のお客様はお土産で購入されますが、レストランで飲まれるのは海外のお客様が多いですね。

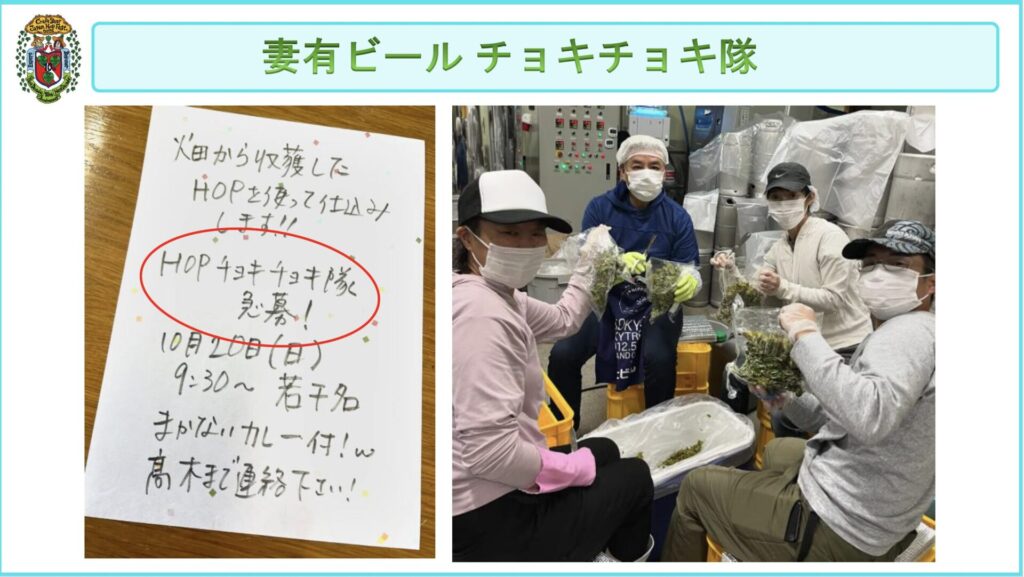

収穫後に真空パックで冷凍保存、使用前にホールホップをハサミで2~3分割にしてから投入している

藤原:フレッシュホップの使い方ですが、冷凍後にハサミでカットと?

高木:収穫後は真空パックで冷凍保存して、使用直前に解凍してハサミで細かく切り、ルプリンを出すようにしています。冷凍庫ではマイナス20度程度にしかならないので、粉砕できるほど細かくならないんです。

手で揉む方法も試しましたが、雑味が増えてしまう感じがしたので、今はハサミでチョキチョキ切るという方法を採用しています。

辻:スプリングバレーでも一般的なフードプロセッサーで粉砕していますが、温度が上がるとオイルが溶けてベチャベチャになってくるので時間との戦いですよね。

ホップに対する「圧」の掛け方はフレッシュホップビールの官能評価会でも話題になりましたが、もしかしたら手で粉砕したときよりも、ハサミでカットした方が香気がクリアに出るのかもしれませんね。

リピーターを増やし新たなファンを呼ぶ

ホップ収穫体験&ガーデンパーティとは?

地域とのつながりづくり、リピーター獲得の場にもなっている妻有ビールのホップ収穫祭&ガーデンパーティ

藤原:収穫もイベント化してるんですよね。

高木:そうですね、ホップの収穫体験とガーデンパーティーをセットにしたイベントを行っています。16人の超限定パーティーですが、昼の部が6,500円、夜の部が8,500円で、シェフに来てもらってコース料理と「みんなのエール」を含む4種類の妻有ビールを樽生で楽しんでいただけます。非常に人気でリピーターさんが多いのですが、お席が空けば募集しています。

もう1種類、麹を使ったセゾンにも自社のフレッシュホップを使って仕込んでいます。収穫量次第ですが、年4回フレッシュホップでの仕込みをしていますね。収穫はガーラ湯沢さんのスタッフも手伝ってくれています。

ビアフェスでつながった人が参加してくれるなど、人気イベントとしてファンの輪が広がっている

藤原:ガーデンパーティはホップセミナーでご紹介した福島のホップガーデンブルワリーをご参考にされたとか?

高木:そうですね、ホップの栽培のおかげで妻有ビールの飲み手や関係者とのつながりが増えたので、収穫も畑作業だけではなく、交流を目的としたイベントにしたいと思っていたところでとても魅力的だったで、ガーデンパーティの参考にさせていただきました。

本間:ありがたいですね。うちは今では収穫をイベントとして企画するというより、お客様が自主的にロッヂやキャンプサイトを予約して、お客様同士で自由に楽しまれています(笑)。

藤原:ホップセミナーを通じた情報交換が、こういった形で広がる良い例ですね。

事務局:質問が届いています。「標高はどれぐらいになりますか?」

高木:400mぐらいですね。

事務局:「外国品種と比べて特徴的な自社ホップはありますか?」

高木:ほぼアメリカ品種で国産はソラチエースだけです。

事務局:「ソラチエースの栽培はどのあたりが難しいですか?」

高木:株が横に広がっていってしまう印象があります。粒が小さくて収量も少ないですね。

農地を有料で借り、機械作業が必要な栽培作業(支柱設置&撤去、耕うん)は農家に協力依頼、栽培管理は自社で行っている

本間:どうやって収穫時期を決めていますか?

高木:栽培当初は一般的なセオリーに従って収穫しましたが、遅すぎて茶色くなってしまうものが多かったので、翌年から2週間早く収穫するようにしました。高温で徐々に前倒しになり、現在は7月最終週から8月1週目頃が最適だと考えています。

藤原:それでは最後に本間さんに締めのお言葉をいただきたいと思います。

本間:本日は各社のさまざまな取り組みを共有できて非常に有意義な時間になりました。ここで共有したことが今日のように、いろんな場面で形になっていくのを期待しています。

本日はどうもありがとうございました。

ホップセミナー2025夏の主なポイント

- 自社ホップ栽培の挑戦

3社とも地域の特性を活かしながら、様々な品種のホップ栽培に挑戦している。

特に宮崎ひでじビールは「南では無理」と言われた九州でのホップ栽培に成功している。 - 消費者との交流

オラホビールの収穫祭、ひでじビールのホップオーナー制度、妻有ビールのホップガーデンパーティーなど、ホップ栽培を通じた消費者との交流や価値体験が重視されている。 - フレッシュホップの活用

各社とも自社栽培のフレッシュホップを活かしたビール醸造に取り組んでおり、その青臭さをネガティブな要素ではなく個性として活かす方向に変化している。 - 衛生管理と醸造技術

オラホビールのパストライザー導入や、ひでじビールのスチーム殺菌法など、フレッシュホップを安全かつ効果的に活用するための醸造工程で工夫を重ねている。 - 地域連携とホップの価値付け

ホップを単なる原料・農作物とするのではなく“価値付け”や“ストーリー性”を強調。妻有ビールとガーラ湯沢スキー場のコラボのように、地域の観光産業とホップ栽培・醸造が紐づいた取り組みが行われている。 - サステナビリティ

宮崎ひでじビールの麦芽かす活用のように、ビール醸造の副産物を肥料や飼料として再資源化、収益化する循環型の取り組みが進んでいる。

各社、地域特性や気候条件に合わせた栽培方法を模索し、フレッシュホップの特性を活かしたビール醸造に挑戦しています。ホップの収益性の低さが課題となっていますが、ブルワリーは収穫祭やホップオーナー制度などを通じて消費者や地域との交流を深め、成長を見守ることを含めて楽しんでもらうことをホップ栽培の価値としていることがわかりました。

各ブルワリーの取り組みは、日本各地で増えているホップ栽培の可能性を広げるとともに、日本産ホップを活用したビール文化を後押しするものとして期待されています。ノウハウの共有によって栽培者と醸造者、飲み手のつながりが深まり、まずは2025年、おいしいフレッシュホップビールが飲めることを楽しみにしたいと思います。

日本産ホップの推進活動にご協力ください。

日本産ホップ推進委員会では、ホップの栽培者から最後の飲み手に至るまで「日本産ホップ」を通して繋がることで、日本ならではの豊かなビール文化を皆さんと一緒に創造していきたいと考えています。

ホップ生産者→ビール醸造者→飲食料飲店へとつながるビアカルチャーを形成するためにも、皆さまのご賛同をお待ちしております。ご興味ある方々はぜひ賛同登録してください。

この著者の他の記事

- 【宮崎ひでじビール】最多283名のホップオーナー&収穫量260%達成!過去最高の“実り”を込めた100%九州産「宮崎フレッシュホップラガー」(2025.10.3)

- 秋の恵み最強コラボ!「クラフトビール ジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京」旬の秋刀魚と日本産ホップビールに浸る2日間(2025.9.30)

- 【後編】常識のその先へ。ホップの里に灯る未来への挑戦譚【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.12)

- 【中編】祝祭の熱狂から、遠野の空に伸びる緑の聖地へ【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.11)

- 【前編】この乾杯を、待ちわびて。1万6千人が熱狂したホップの里へ【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.10)

- “楽しむ力”がホップも人も実らせる。最高収量を記録した宮崎ひでじビールの「ホップ収穫祭2025」に見た未来(2025.7.23)

- 気候変動に挑み、「育てる力」で拓く日本のホップ産業の最前線【日本産ホップセミナー2025春】(2025.4.28)

- 南横浜ビール研究所【ON TAP情報】(2021.11.8)

- GASTROPUB ALES【ON TAP情報】(2021.11.8)

- 遠野醸造のフレッシュホップビール第1弾、ホップの聖地で生まれた「フレッシュホップエール」10月中旬発売予定!(2021.10.9)