ホップコラム 2025年 最終回

日本産ホップ、この1年、そしてこの10年を振り返る

Contents

2025年は10年の節目

2025年は、与謝野ホップにとっても日本産ホップにおける【One decade:10年の節目】にあたる年です。

というのも、2015年の4月に与謝野でホップ栽培が始まり、10月3日〜4日に、【第0回フレッシュホップフェスト】が【スプリングバレーブルワリー(以下、SVB)東京】で開催されたからです。

【フレッシュホップフェスト】は、日本で初めて【日本産のフレッシュホップ】にフォーカスしたイベントでした。

*第1回ではなく第0回と銘打たれているのは、主催した日本産ホップ推進委員会に「果たしてこのイベントが来年も継続されるかどうか……」という若干控えめな気持ちがあったからだと記憶してます。(苦笑)

与謝野にも私にも印象的な2015年

このイベントは、同年春にホップ栽培を始めた【京都与謝野町】にも、そのプロジェクトに関わった私個人にもとても印象的なものでした。

その理由を説明するために、当日提供されたフレッシュホップビールを振り返ってみたいと思います。

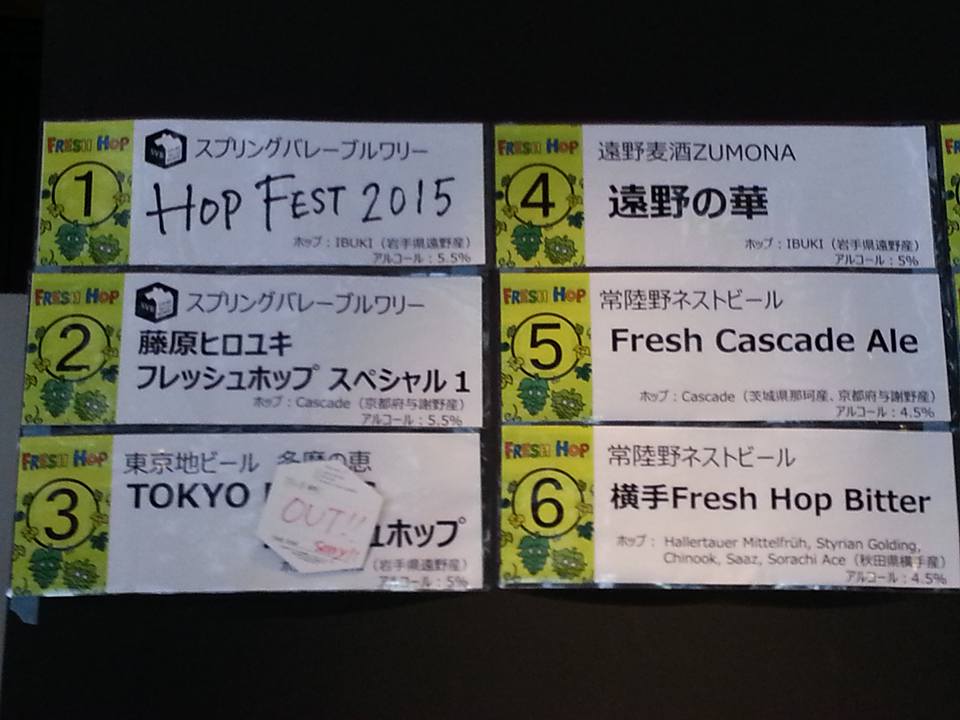

・HOP FEST 2015(SVB)岩手県遠野産ホップ使用

・藤原ヒロユキフレッシュホップスペシャル1(SVB)京都府与謝野産ホップ使用

・TOKYO BLUES フレッシュホップ(多摩の恵)岩手県産ホップ使用

・遠野の華(遠野麦酒ZUMONA)岩手県遠野産ホップ使用

・Fresh Cascade Ale(常陸野ネストビール)茨城県額田産ホップ、京都与謝野産ホップ使用)

・横手Fresh Hop Bitter(常陸野ネストビール)秋田県横手産ホップ使用

・ゼウスビター(松江ビアへるん)島根県松江産ホップ使用

・信州早生ウェットホップエール(ベアードブルーイング)静岡県産ホップ使用

以上8種類の【フレッシュホップビール】が並びました。

(その他にもSVBのビールを飲むことができました)

なんと、栽培1年目にも関わらず【与謝野ホップ】を使用したビールが2つもあったのです。

そのうえ、その1つは私の名前がついたビールでした。

こんなに嬉しいことはありません。感激しました。

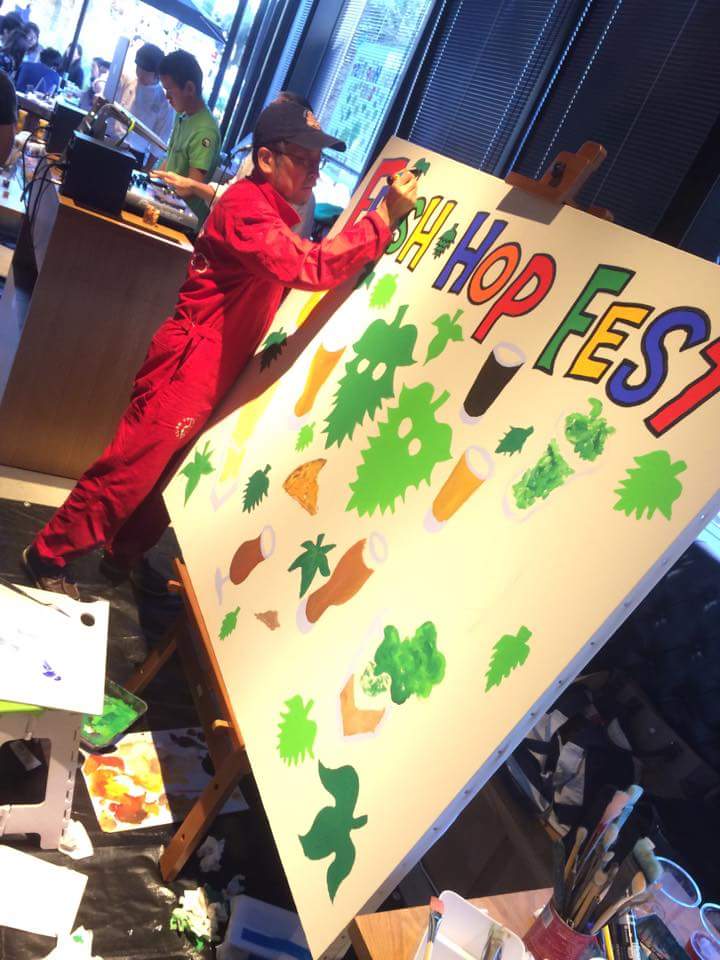

また、このイベントでは、2日間かけて100号のキャンバスにライブペイントもさせてもらいました。

これも素晴らしい思い出です。

その後、ホップ栽培地は増えていった

2015年の【第0回フレッシュホップフェスト】では、賛同したブルワリーがたった6社だったのが、今では203社のブルワリーが日本産ホップの活動に賛同してくれています。

それに伴い、【各地にホップ栽培が広がる】という効果が生まれました。

その内容も

与謝野ホップと同時期にスタートした山梨の小林農園や福島のホップジャパンといった、どことも契約栽培をせずにオープンに外販する【独立系・フリーランス系】の他に

・ブルワリーがホップを育てる【ブルワリー系】

・ブルワリーが地元の農家に育ててもらう【委託系】

・市町村が育てる【行政系】

・大学などが育てる【教育機関系】

・地域の有志が育てる【コミュニティ系】

と多彩です。

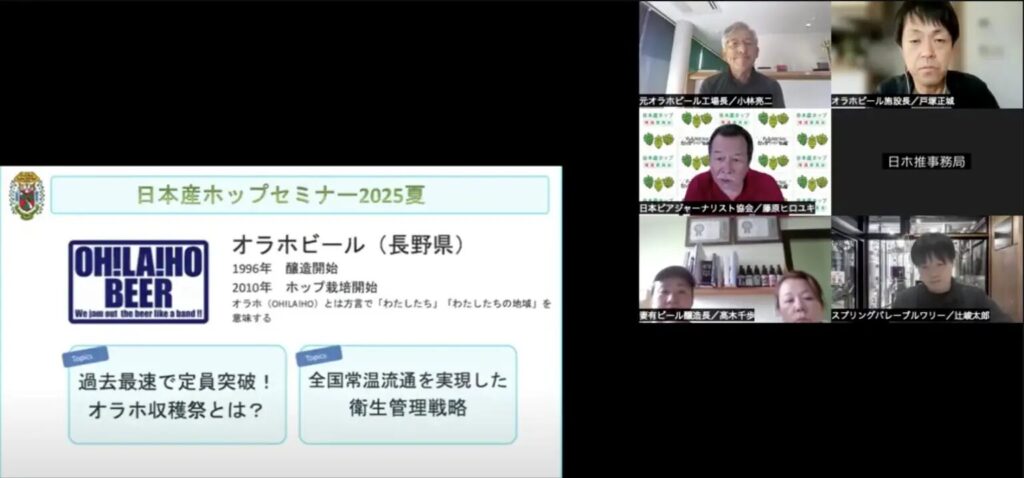

それにより、春と夏に【日本産ホップセミナー】が始まりました。

(2017年に始まり、当初は【ホップサミット】という名称でした)

このセミナーは、現在も続けられており、春はホップ生産者向け、秋は醸造者向けという内容で技術の共有や情報交換の場になっています。

分析と官能評価会

さらに、【日本産ホップを使ったビールの分析会】も行われることになりました。

小規模醸造所では行うことのできない、細かな分析をキリンビールで行い、そのフィードバックと試飲会が毎年SVB東京で行われています。

官能評価だけではなく、科学的な分析による意見交換会は非常に有意義なことです。

クラフトビールジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京

フレッシュホップフェストは翌年の2016年以降も行われるようになり、現在は【クラフトビール ジャパン ホップ フェスト(以下、CJHF)】として行われています。

期間も9/1〜11/30と長期開催となり、賛同ブルワリーや飲食店で行われています。

そして、今年のCJHFのメインイベントが10/25〜26にSVB東京で開催されます。

その名も【クラフトビール ジャパン ホップ フェスト feat. 秋刀魚 in SVB東京】です!

秋の味覚”秋刀魚”と日本産ホップのペアリングが楽しめます。

実は、秋刀魚とホップ、特に生ホップは相性が抜群なのです。

なぜか?

秋刀魚にはすだちなどの柑橘系をかけますよね。

また、洋風の料理法ならばハーブがよく合います。

生ホップは柑橘類やハーブのような香りが乾燥ホップよりも華やかです。

また、秋刀魚の内臓の苦味はホップの苦味とも手を繋ぎます。

日本産ホップのほとんどが乾燥させず、生の状態で使用されるので、柑橘やハーブのような香り、そして苦味が新鮮です。

これは、【秋刀魚にすだちをかける原理】や【秋刀魚の苦味とホップの苦味の融合】と同じなのです。

さらなるDecade(10年)に向けて

2015年から本格的に始まった【日本産ホップ】の広がりは今後も広がってほしいと願っています。

私個人としては、【日本らしいビールを創るためにはまず日本の原料から】という思いでホップ栽培を行ってきましたが、さらに広がって行くには何が必要なのでしょうか?

今年は、気候変動の問題を切実に感じ、今後の対策を練らなければならないと考えさせられました。

また、この10年で生産者も高齢化し、後継者問題にも直面しています。

はじめの10年はホップに対する愛情や情熱や使命感で乗り切ってきた部分もありますが、持続可能な農業として、後継者を育てたり新規参入者を増やすためには【ホップ栽培の魅力】や【やり甲斐】を考えなければならないと感じています。

これからも、多くの方の力が必要だと感じる2025年でした。

【クラフトビールジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京】

【クラフトビールジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京】

事前チケット発売中

開催日ごとにサイトが異なりますので、ご購入前に必ず日付と時間をご確認ください。

この著者の他の記事

- ブロアーによる楽な【株開き】とは(2025.12.1)

- 採れたホップはどこに売れば良いの?(2025.9.15)

- 不作の年でも生ホップビールを楽しむために(2025.9.1)

- 気候変動とホップ栽培について(2025.8.15)

- ホップ畑の生きもの達(2025.8.1)

- 暑さはサマータイム、空梅雨はエンジンポンプで対応?(2025.7.15)

- ホップの価格、保存、使いわけについて考える(2025.7.1)

- ホップ栽培、バジェットとリターンのお話(2025.6.15)

- ホップの肥料について考える(2025.6.1)

- 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑦「収穫に必要な道具」(2024.8.5)