気候変動に挑み、「育てる力」で拓く日本のホップ産業の最前線【日本産ホップセミナー2025春】

2025年3月28日、「日本産ホップセミナー2025春」が開催されました。

今回のテーマは「日本産ホップこれまでの10年、これからの10年」

2015年に始まった「フレッシュホップフェスト(現:クラフトビールジャパンホップフェスト)」も今年で10周年を迎えます。この10年、醸造所の増加とともに日本各地でホップ栽培が盛んになり、多くのブルワリーが自らホップを育てるようになりました。その結果、日本産ホップを使ったクラフトビールが一つのカテゴリーとして確立されています。

本セミナーでは「日本産ホップのこれまでとこれから」をテーマに、第1部のキーノートスピーチでは気候変動という地球規模の課題に直面するホップ栽培の現状と未来への取り組み、そして第2部のホップトーークではホップ生産に関わる若手農家たちのリアルな声が共有されました。

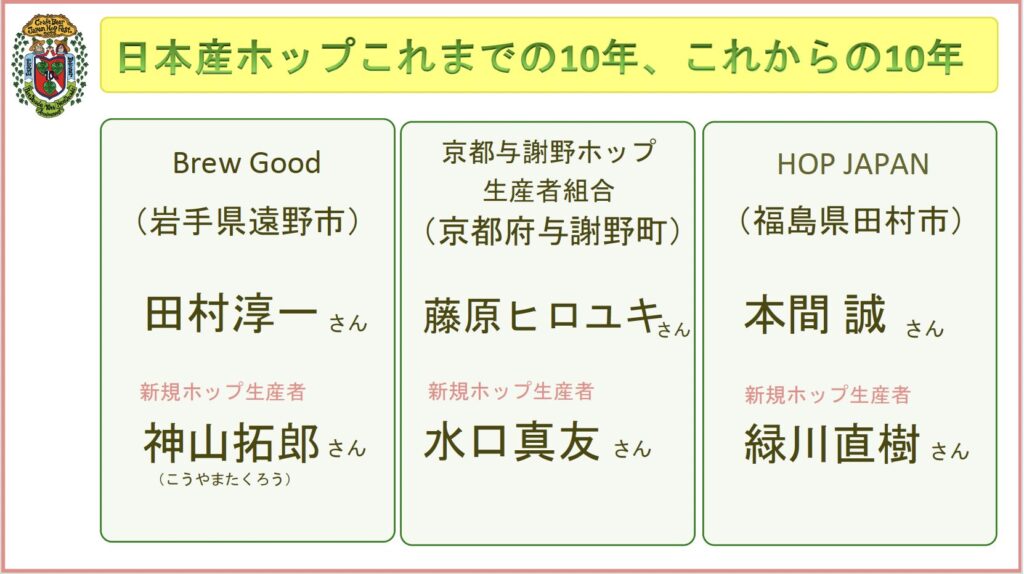

今回のコンテンツと出席者は下記のとおりです。

| 第1部【キーノート】 「気候変動に対するホップへのキリンの取り組み 〜実験室から圃場まで〜」 ・平川健(キリンホールディングス株式会社 R&D本部 キリン中央研究所) ・今堀莉子(キリンホールディングス株式会社 R&D本部 飲料未来研究所) |

| 第2部【ホップトーーク】 「日本産ホップこれまでの10年とこれからの10年」 ・田村淳一/神山拓郎(Brew Good) ・本間誠/緑川直樹(HOP JAPAN) ・藤原ヒロユキ/水口真友(京都与謝野ホップ生産者組合) |

| 進行 ・田山智広(スプリングバレーブルワリー マスターブリュワー) |

Contents

第1部【キーノート】「気候変動に対するホップへのキリンの取り組み 〜実験室から圃場まで〜」

第1部では、キリンホールディングス R&D本部の研究者、平川健さんと今堀莉子さんが、ホップ栽培に迫る気候変動のリスクと同社の取り組みについて講演を行いました。世界的な気候変動問題がホップに与える影響と具体的な対策について、共有された研究成果を解説します。

気候変動による農作物への世界的な影響

日本でも最近、白菜やキャベツといった冬野菜の価格高騰が話題になりましたが、ホップに限らず農作物の持続的な調達は世界的な課題となっています。気候変動によって農作物全体が大きな影響を受けている中、ホップも例外ではありません。特にホップのメジャー産地であるヨーロッパや北米では、気温上昇や降水量の減少が深刻な問題となっており、ホップの収量や品質に直接的な悪影響を及ぼしていることが各国の農家や研究機関の報告から明らかになっています。

チェコでは気温の上昇と降水量の減少によって苦味成分、α酸の含有量が年々低下しており、同様の傾向がドイツやアメリカの主要産地でも確認されています。一方、日本では現時点で明確な収量減や品質低下は確認されていないものの、台風やゲリラ豪雨などの異常気象が枝折れや棚の倒壊、排水不良を引き起こしたり、さらには気温上昇によって生育地域を拡大したハダニの被害が増加しており、気候変動の影響が拡大しつつあると考えられています。

データを活用した海外の先進事例

チェコやドイツにおけるホップの育種研究機関では、気候変動に対応するために、耐暑性・耐乾燥性に優れた新品種の開発が急ピッチで進められています。北米で作られた品種「ヴィスタ」は高温や乾燥に強い品種として開発されました。加えて、降雨量の少ない欧米や北米の乾燥地帯では、雨水を溜める貯水地の造成や灌漑システムの設置が進められています。

また、チェコでは土壌の水分センサーや気象観測装置、衛星データを活用した栽培管理アプリも開発されており、栽培者に最適な施肥・潅水タイミングを提示するなど、データに基づくスマート農業が浸透しています。この栽培管理アプリは、チェコのホップ生産者や組合、ピルスナー・ウルケルの親会社であるアサヒビール、Microsoft社が集まって立ち上げたプロジェクトで、他にも大学やホップの研究所、農業会社などが加わってアプリを共同開発しており、ホップ栽培の効率化と環境適応が進んでいます。

キリンの取り組み①:外的環境の影響を受けない室内栽培技術の確立

キリンでは、ホップ栽培の持続可能性を高めるために、実験室内でホップを栽培する「組織培養技術」の確立に取り組んでいます。この技術では、透明のプラスチックボックス内にホップの生育の必要な糖やミネラル、必要栄養素を含んだ寒天培地を敷き、微生物やウイルスが取り除かれた無菌状態でホップ苗を育成します。

この栽培環境であれば病害虫リスクを排除できるだけでなく、温度や湿度、日の長さといった栽培条件を制御して、そのホップに最適な環境で育てることができます。無菌状態で半永久的に栽培することができるので、災害時に希少品種が失われるリスクを減らすことにもつながります。

この人工気象機(インキュベーター)を使った室内栽培では、湿度や日長、光の照射量を自由にコントロールできるため、特定の栽培条件、例えば暑さに対するホップの応答を観察することができます。つまり、30度や35度といった暑い環境下でホップを育てたときに、ホップの生育がどうなるのかを調べ、研究の結果、暑さによる負のダメージを軽減するアミノ酸の発見に至りました。

キリンの取り組み②:高温耐性を高める「N-アセチルグルタミン酸」

この室内栽培実験においては、通常20℃の室内環境下で健康に育てられたホップ苗(ヘルスブルッカー)は、30℃以上の高温環境下では生育不良を起こし、葉が白化するなどの著しい生育阻害を起こしました。品種によって高温にしたときの反応は異なりますが、中でも育種が進んでいない、原種に近い品種では生育不良が顕著に現れます。そこで、この現象を防ぐ技術やモノをつくることができれば、高温環境になった場合でも成長を促進できるかもしれないと考えました。

植物の高温耐性を強化するスタンダードな方法としては「品種改良」があります。しかし、品種のかけ合わせによる品種改良では、高温耐性を高めたい品種の香気成分の特性を維持することが難しい、つまり、暑さに強くなってもホップ本来がもつ香りが失われてしまう可能性があります。そこで、香りを維持したまま高温耐性を高められるような化合物を探していました。こうして見つかったのが、「N-アセチルグルタミン酸」という非タンパク質性アミノ酸です。このアミノ酸は植物がストレスを受けた際に蓄積される物質で、特に高温時に生成量が増えることが知られています。キリンの研究チームは、ホップの高温ストレスを緩和する手段として「N-アセチルグルタミン酸」に注目。曇りで日照量が少なく、高温といった植物にとってストレスの多い生育条件で葉物野菜にN-アセチルグルタミン酸を与えると、苗の成長が明らかに回復し、収量も増加することがわかりました。

このメカニズムとしては、「植物体内における活性酸素の蓄積が抑えられた」ことが一因であると考えられており、実際に高温下で生育したホップの葉にアミノ酸を付与すると、活性酸素の量が大幅に減少したという結果が得られています。今後は野外圃場での実証試験を通じて、N-アセチルグルタミン酸を肥料などの農業資材としての実用化を目指すとのことです。

キリンの取り組み③:屋内型栽培による新種開発期間の大幅な短縮

これまでご紹介したのは在来種の高温耐性を高める研究でしたが、次は新しい品種を効率よく開発するための屋内栽培技術のご紹介です。キリンでは、東京大学発ベンチャー企業と連携して屋内栽培技術の開発も進めています。屋内栽培は外部環境に左右されず常に一定条件での評価が行えることから、品種間の比較やストレス耐性の検証にも有効です。通常、野外栽培では年1回の収穫・評価しか行えないことから育種には10年以上かかることが課題でしたが、室内栽培では年複数回の収穫と品質評価が可能になるため、理論上は新品種開発サイクルを大幅に短縮できる見込みです。

このように、キリンでは気候変動への対応として、高温耐性を高めるN-アセチルグルタミン酸の投与と、効率的な栽培・品種改良を行える屋内栽培法の活用で、日本におけるホップ栽培の未来を切り拓こうとしています。

第2部:【ホップトーーク】「日本産ホップこれまでの10年とこれからの10年」

第2部では、「日本産ホップこれまでの10年とこれからの10年」と題して、ホップ栽培の現場で奮闘するベテラン農家と若手農家たちのリアルな声が紹介されました。登壇者は、岩手県遠野市のBrew Goodから田村淳一さんと神山拓郎さん、京都府与謝野町から京都与謝野ホップ生産者組合の藤原ヒロユキさんと水口真友さん、福島県田村市HOP JAPANから本間誠さんと緑川直樹さんです。

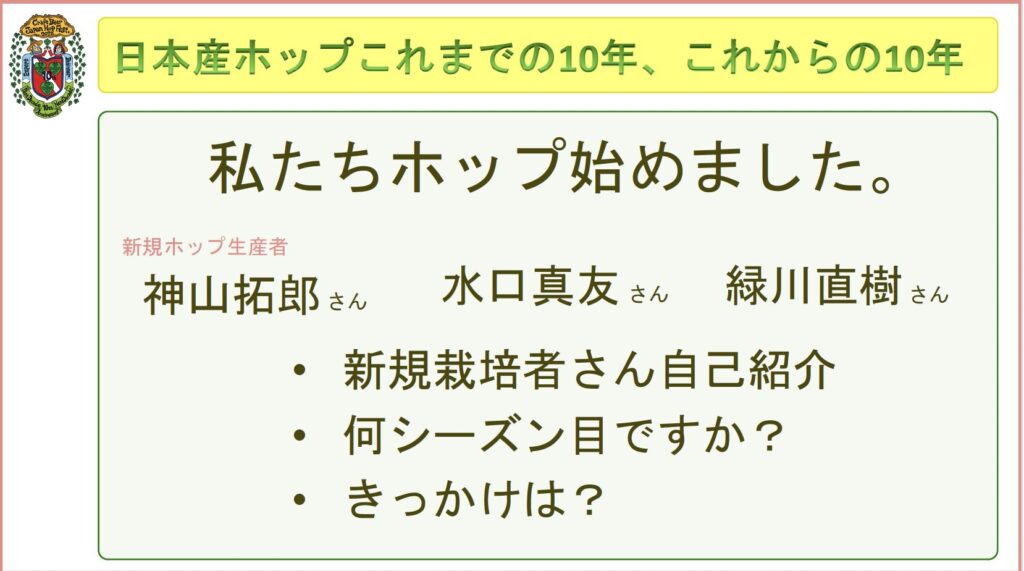

若手ホップ生産者たちのリアルな声

まずは新規就農者である若手3名の自己紹介からスタート。

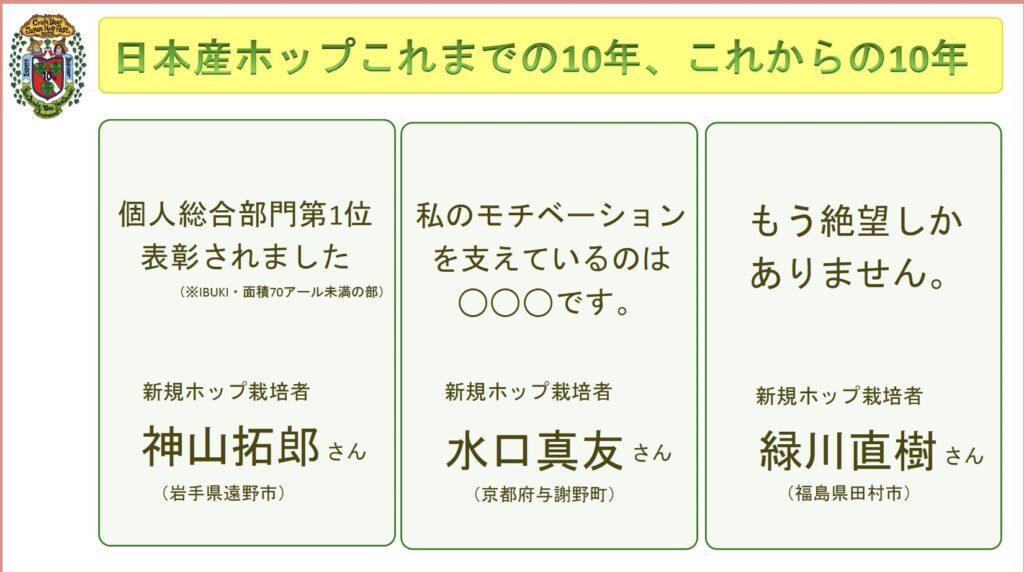

- 神山拓郎(BREWGOOD):東京都出身、ビールに携わる仕事を考えてホップ栽培と醸造の両方が学べる場所として2021年7月に岩手県遠野市に移住し、現在はホップ農家と遠野のホップのサポート、コーディネーターの仕事に従事。2023年のシーズンから独立し、ホップ農家としては今年で3年目になります。現在は33アールの畑を管理し、2024年の収穫期には、キリンビールと栽培契約を結んでいる畑で10アールあたり乾燥ホップの「IBUKI」で298kgという高収量を記録しました。これは遠野ホップ農業協同組合管轄の農家の中で最大の収穫量だったそうです。収量をあげた要因としては、収穫までの段取りを徹底することや、適切な施肥・防除のタイミングを見極めることが成果につながったと語りました。新品種の試験栽培や、「ヴィスタ」「カスケード」「クリスタル」といった海外品種なども栽培しています。第1部の基調講演でも紹介された暑さに強いヴィスタは遠野でも成長がよく、ルプリン量も豊富で手応えを感じているそうです。

- 水口真友(京都与謝野ホップ生産者組合):与謝野町出身、大学進学を機に大阪と京都で会社員をしていましたが、都会生活から一転、自然の中で体を動かす生活を求めて2022年にUターン就農しました。現在は20アール規模の畑で「カスケード」「コロンバス」「ナゲット」を中心に栽培しています。去年までは農業法人に所属してトマトやきゅうり、ナスなどの一般的な野菜を含めた10品種ほど栽培していましたが、ホップの特徴的な香りや面白さに惹かれてホップ栽培に注力するようになったそうです。

- 緑川直樹(HOP JAPAN):地域おこし協力隊として2023年に東京から移住し、福島県田村市に拠点を置くHOP JAPANに所属してホップ生産に携わっています。今年で3シーズン目。緑川さんも大自然で体を動かして農作物を生産するところにやりがいを感じているものの、ハードな労働負荷の割に収益性が低いことから「これからの10年を思い描けない」と率直に語ります。手作業中心の重労働に加え、収益性の低さが大きな課題であり、家族を養うには厳しい状況であると率直な声を寄せました。

ベテランたちの挑戦──地域の未来を育てる仕組みづくり

続いて、こうした若手農家の声に対し、ホップ栽培に長年携わってきたベテラン農家たちも自身の経験を交えながら現状の課題と解決策を語りました。

田村淳一(BREWGOOD):

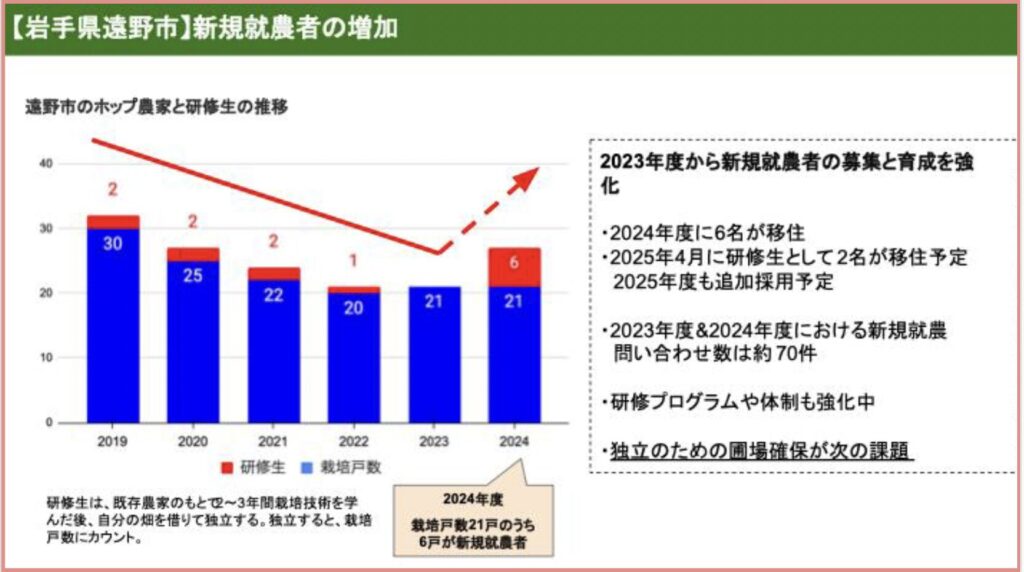

2016年に遠野へ移住し、遠野のホップ栽培を産業として育成する取り組みを続けています。この春にはGOOD HOPSという醸造所も開業予定です。遠野では2019年に新規就農した若手農家の離農が相次ぎ、「このままではホップ産業は衰退する」と危機感を抱いたことがありました。離農の原因は緑川さんと同様に収入面や将来性が見えなかったことです。そこから行政やキリンビールの皆さんと連携しながら、収益モデルの構築や老朽化した乾燥施設の改修、独自の補助制度の創設など、多面的な支援を実施してきました。

また、収量を上げるために新規就農者への研修プログラムやサポート体制を強化にも力を注ぎ、長期的なキャリアビジョンを描けるようになったことで、2023年から若手農家も次々と独立へ。2024年度には6名が研修生として遠野に移住。ようやく持続可能な栽培モデルが構築されつつあるところで、今年はあと数名研修生として採用する計画を立てています。次のステップとしては、独立を志す若手に対する畑の確保ですね。これまで離農者の農地を引き継いでいましたが、新規就農者が増えてきたことで新たな農地開発が課題となっています。

ホップ栽培を持続可能な農業として定着させるためには、農家だけの努力では限界があります。

大きなポイントとしては、行政とどう一緒に取り組めるか。遠野ではホップを観光資源ととらえて、収穫祭という大規模イベントを企画したり、ホップやビールを活用したビアツーリズムなどを通して、地域内外の支援者を増やしてきたことも功を奏したと考えています。

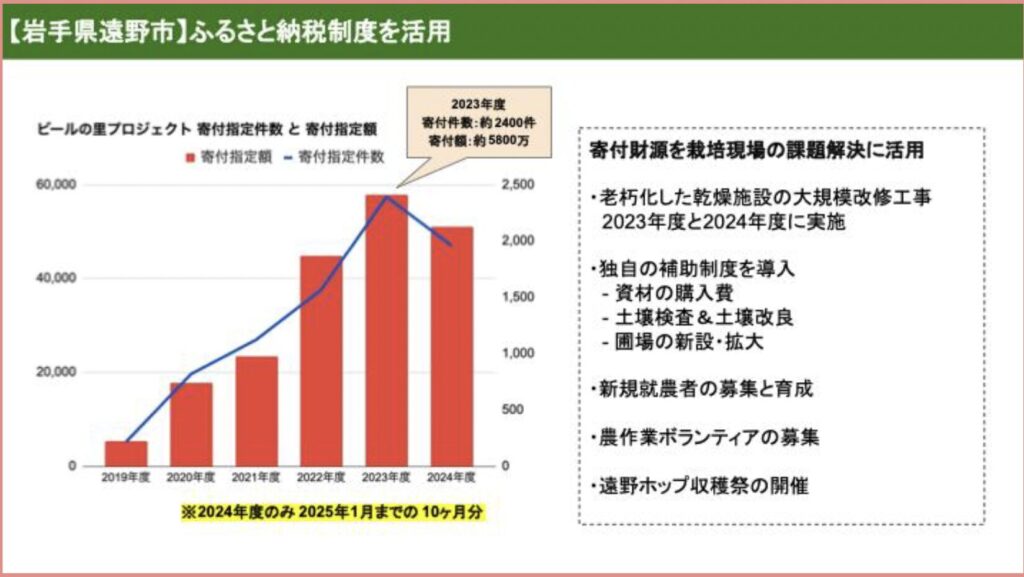

コスト負担を下げるという点では、ふるさと納税の活用にも助けられました。

農業機械や老朽化した乾燥施設の改修には大きな費用が発生します。乾燥施設の大規模改修では1億円を超える資金が必要でしたが、ふるさと納税制度を利用して約7,000万円を財源として確保することができました。独自の補助制度や新規就農者の募集や育成、資材購入など、さまざまな動きにふるさと納税を活用しているおかげで、思い切った動きができるところもあり、一定のモデル化と持続可能な体制が整いつつあります。

本間誠(HOP JAPAN):

福島県田村市でホップの栽培・加工・販売・ビール醸造まで一貫して行うHOP JAPANを運営。地域おこし協力隊や新規就農者の受け入れも行いながら、農業としてのホップ栽培の確立に尽力しています。HOP JAPANでは遠野と違って大手ビール会社による買い支えがないという構造的な課題を抱えており、収益面での不安定さが大きな壁となっています。そうした状況で、近年のコスト増加も大きな負担となっており、化学肥料の国産化・機械化の導入・労働負荷の削減といった改善策を模索している状況です。ホップ栽培の負荷を減らす点では地元の町工場と協力して農業機械の開発を検討していますが、まだ具体的な設計段階に至っていません。

ビアツーリズムも実施していますが、ツアー会社と組まないと人手不足を抱えて満足にできない歯痒さもあり、遠野のように大規模にはできない状況です。

大手メーカーではない独立した一企業でホップ栽培を農業として確立するためには、行政やブルワリーとしっかりタッグを組んで独自の解決法を考える必要があるHOP JAPANは感じています。

藤原ヒロユキ(京都与謝野ホップ生産者組合):

こうした動きについて「ホップは農産物であると同時に文化の担い手でもある。だからこそ、地域の熱意と仕組みづくりがあってこそ続けられる」とコメント。日本のビール文化、いわゆる“ビアカルチャー”を盛り上げるためには、やはり原材料から作り上げたいと考えており、日本発祥のビアスタイルと国産ホップのブランド確立が国産ホップの高付加価値化につながると考えています。ファンを増やすために、今年から与謝野でもホップの株主制度を取り入れる見通し。与謝野では行政との連携が十分とは言えないので、遠野のノウハウを参考に強化したいところです。

最後に、農家や行政・企業・研究機関がそれぞれの立場から補完し合うことで国産ホップの価値が再認識され、課題解決に向けて一体となって取り組んでいく重要性が共有されました。

持続可能なホップ栽培のために──「日本でホップを続けるには?」

気候変動という世界的な課題やコスト上昇という向かい風に直面しながらも、日本のホップ栽培は科学的根拠に基づいた取り組みと、栽培現場の知見、地域全体で支える連携体制によって確かな歩みを進めています。

日本でホップ栽培を続ける、そのために何をすべきか?

これからの10年は、気候変動に立ち向かいながら、ホップの経済的価値を上げ、持続可能な未来を描く旅。熱意あるファーマーたちと共に、日本のビアカルチャーを作っていく道のりです。先人の努力と新しい担い手たちの情熱が、日本産ホップのストーリーをさらに豊かに紡いでいくことになります。

次回は、2025年6月27日(金)に醸造家向けの「日本産ホップセミナー2025夏」を開催予定です。

この著者の他の記事

- 【宮崎ひでじビール】最多283名のホップオーナー&収穫量260%達成!過去最高の“実り”を込めた100%九州産「宮崎フレッシュホップラガー」(2025.10.3)

- 秋の恵み最強コラボ!「クラフトビール ジャパンホップ フェスト 2025 feat. 秋刀魚 in SVB東京」旬の秋刀魚と日本産ホップビールに浸る2日間(2025.9.30)

- 【後編】常識のその先へ。ホップの里に灯る未来への挑戦譚【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.12)

- 【中編】祝祭の熱狂から、遠野の空に伸びる緑の聖地へ【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.11)

- 【前編】この乾杯を、待ちわびて。1万6千人が熱狂したホップの里へ【遠野ホップ収穫祭2025】(2025.9.10)

- “楽しむ力”がホップも人も実らせる。最高収量を記録した宮崎ひでじビールの「ホップ収穫祭2025」に見た未来(2025.7.23)

- 逆境を力に、試練を糧に、新たな価値を!栽培と醸造の二刀流ブルワリーから学ぶ【日本産ホップセミナー2025夏】(2025.7.3)

- 南横浜ビール研究所【ON TAP情報】(2021.11.8)

- GASTROPUB ALES【ON TAP情報】(2021.11.8)

- 遠野醸造のフレッシュホップビール第1弾、ホップの聖地で生まれた「フレッシュホップエール」10月中旬発売予定!(2021.10.9)