ホップ畑の生きもの達

Contents

深刻な水不足

前回、「空梅雨はエンジンポンプで対応」と書きましたが、その後も与謝野では雨がまったく降らず深刻な水不足になっています。

農業用水路がほとんど涸れていて、エンジンポンプで水を汲み上げることもできません。

雑草も枯れるありさまです。

出だしが良かった与謝野ホップの収穫ですが、ここにきて大ピンチです。

(水不足の件は、改めて書きます)

さて、気を取り直して、今回はホップ畑の生きものについてお話しします。

与謝野町は全国屈指の野鳥天国

与謝野は海と田園と山のある【豊かな自然に囲まれた町】です。

そんな環境のなかでホップも育っています。

現在の与謝野町の基幹産業は農業で、特に稲作が盛んです。

他にも、キュウリ、ナス、トマトといった夏野菜が旬で、規格外のものをおすそ分けいただくことも多いです。

規格外とは、ちょっと曲がってしまったキュウリやナス、形が揃わなかったトマトといったもので、味には全く問題がありません。

むしろ、完熟で新鮮なのでとても美味しいです。

この季節、田んぼでサギを見かけます。特にシロサギ(ダイサギ)が多く、田んぼの中にたたずんでいたり、突然羽ばたく姿は緑とコントラストがとても鮮やかです。

水田の上を飛ぶシロサギ。

他にもキジ、ハヤブサ、クマタカ、フクロウ、セキレイ、ルリビタキ、ツバメ、ウグイスなどを見ることができます。

宮津湾からはウミネコ、豊岡からはコウノトリもやってきますし、冬はコハクチョウも飛来します。

与謝野町で確認される野鳥の数は120種類とのことで、日本屈指の【野鳥天国】なのです。

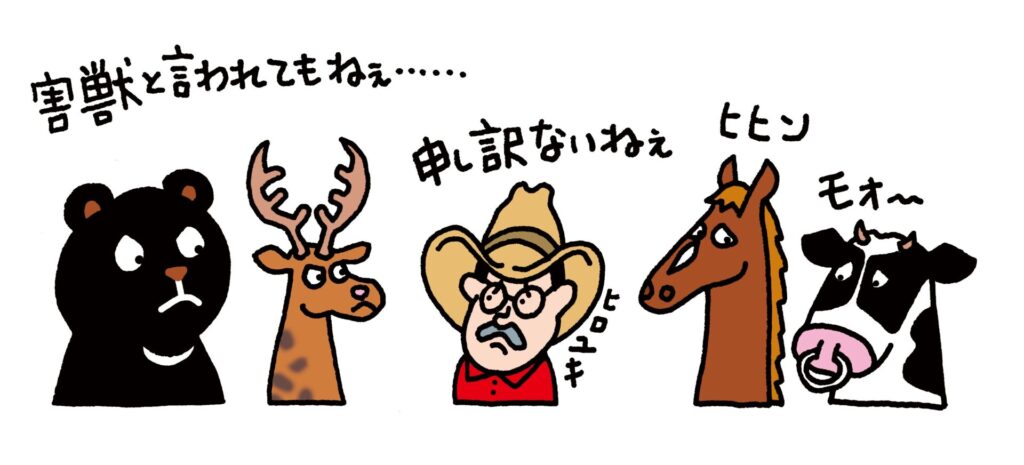

与謝野の動物

もちろん、動物もたくさんいます。

シカ、クマ、イタチ、キツネ、タヌキ、アナグマなどです。

しかし、残念ながらそのほとんどは【農業にとって歓迎できる動物達】ではありません。

もともと【農業にとって歓迎できる動物達】は家畜と呼ばれるウシやウマなどです。

畑を耕したり物を運んだり、フンを肥料に利用していましたが、耕運機や化学肥料に場を奪われすっかり見かけなくなりました。

残ったのは【農業にとって歓迎できない動物達】というわけで、今では害獣と呼ばれています。

害獣被害が増えた理由は多々あると思われますが、里山地域の減少も要因と言われています。

以前は、人間が切り開いた二次林である”里山”が、人里と山の間に緩衝地を作り、害獣と呼ばれる動物達と人との接点が少なかったのですが、今では里山が荒れて単なる山になってしまったため動物達の活動エリアが人里に接するようになったと考えられています。

やはり、一番恐ろしいのがクマです。

幸いなことに私はまだ遭遇したことがありませんが、クマの目撃情報は多く、私の自宅の前でクマの足跡とフンを見つけたことがあります。

夜に徘徊していたんですね。

クワバラクワバラ。

クマが出そうな場所では、クマベルが必需です。

音楽を流したり、人間同士で話すことで遭遇のリスクを減らすことができます。

ホップにとって歓迎できない生きもの<害虫>

与謝野町のホップ畑でシカやイノシシの獣害被害はありませんが、野菜や果実類ではかなりの被害が報告されています。

シカに関しては、ホップ畑に足跡やフンが多く残っていて、 夜にかなりの頭数が入っていることがわかります。

しかし、ホップ自体を食べたりすることはありません。

苦いのでしょうか?

ホップにとっての大敵は動物よりも虫です。

ホップには【歓迎できない虫】がいっぱいいます。

まず、メイガ。

メイガの幼虫がホップのツルの中に入るとそのツルは枯れてしまいます。

ツルの内側を食べようとしているメイガの幼虫。

メイガに関しては、2023年6月1日の「藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 京都与謝野町〜ホップを守ろう〜」に他の画像もあるのでご覧いただきたい。

続いて、マメコガネ。

マメコガネはホップの葉や毬花を食べます。

葉は葉脈だけを残してすっかり食い切り、残された葉はレース編みのようになりますし、毬花は茶変して香りも悪くなります。

マメコガネに関しては、2023年7月15日の「藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 京都与謝野町〜ホップを摘もう!〜」に画像や動画があるのでご覧いただきたい。

さらには、ハダニ。

ハダニは葉の裏について、葉から汁を吸い、枯らしてしまいます。

梅雨明けから発生しやすくなるのでこの時期要注意です。

他に、シャクトリムシ、カメムシ カタツムリ ナメクジなどが害虫です。どれも、葉を食べます。このような虫たちは害虫と呼ばれます。

ホップにとって歓迎できる生きもの<益虫>

ホップに【役にたつ虫】すなわち益虫もいます。

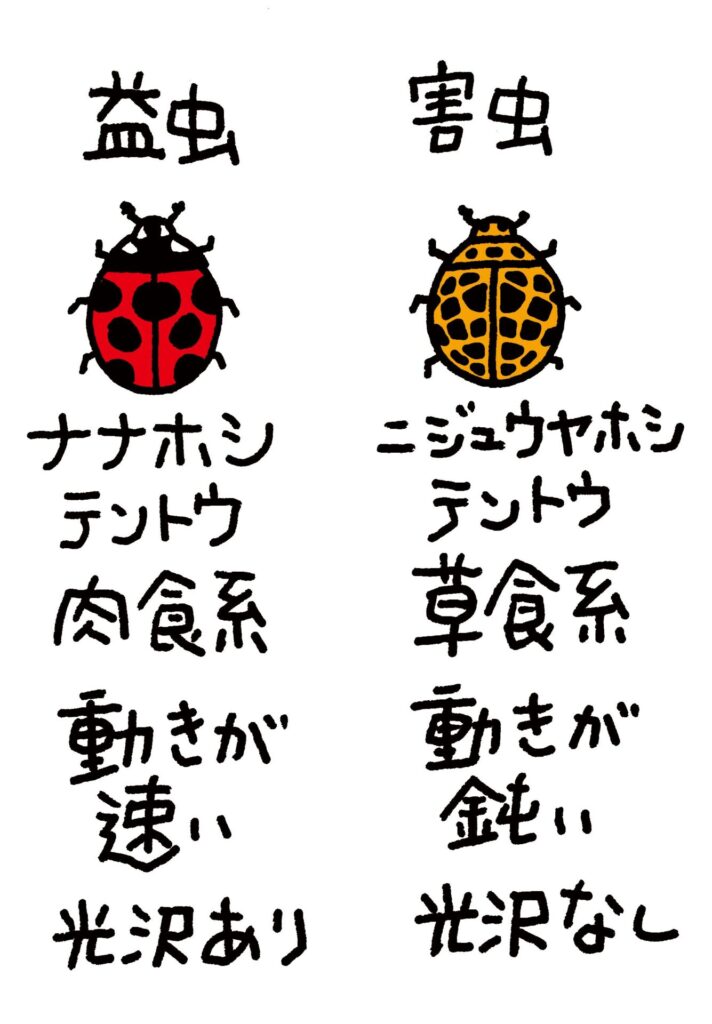

例えばテントウムシ。

赤い体に黒い点々があるナナホシテントウやナミテントウ、黄色い体のキイロテントウは肉食なのでアブラムシなどの害虫(葉を食べる虫)を捕食するため益虫とされています。

しかし、点々の多いニジュウヤホシテントウは葉を食べる草食系なので害虫とされています。

テントウムシは種類が多く、特にナミテントウは模様のパターンが100以上あると言われているので見分けるのが難しいです。

見分ける方法のひとつは、益虫のテントウムシは捕食のために活発に動き回っていますが、害虫のテントウムシは草食系なので動きが緩慢です。

また、肉食系テントウムシは光沢があり、草食系テントウムシは光沢が無くマットな感じです。

クモ、カエル、トンボも害虫を食べてくれるので歓迎できる生きものたちです。

人にとって歓迎できない動物

人そのものに害を与える動物もいます。

他にも気をつけなければいけないのがヘビです。カエルを狙って現れます。

私のホップ畑にはヤマカガシがいます。マムシもいると言われていますが、私はまだ遭遇していません。

ヤマカガシはホップのツルに巻きついていることもあるので注意が必要です。

何故ならば、ヤマカガシはマムシに匹敵する毒ヘビだからです。

しかし、ヤマカガシはマムシのように攻撃的ではなく、こちらがちょっかいを出さない限り逃げていきます。

また、毒牙が口の奥の方にあるのでガッツリ噛まれない限りセーフです。(マムシは毒牙が前にあるので、軽く噛まれても毒がまわります)

ただし、ヤマカガシは首の後ろあたりから毒液を噴射するので、これが目に入ると最悪の場合、失明の危険もあります。

人にとって歓迎できない虫

虫に関しては、刺す虫が怖いです。

蚊はまだマシですが、ブヨに刺されるとキツイですね。

体質にもよりますが、ちゃんと病院に行ってステロイド系の塗り薬を処方してもらわないと腫れや痒みが止まりません。

蟻もヤバイです。

ホップの根元は草刈機が使えないので、手で雑草を引っこ抜いていくのですが、その時に蟻の巣を潰してしまうことがあります。(結構頻繁にあります)

蟻がワサワサワサーと大量に湧いて出てきて手にたかります。

噛まれたら、ブヨと同じように「ちゃんと病院でもらった塗り薬」を使わないと治りません。

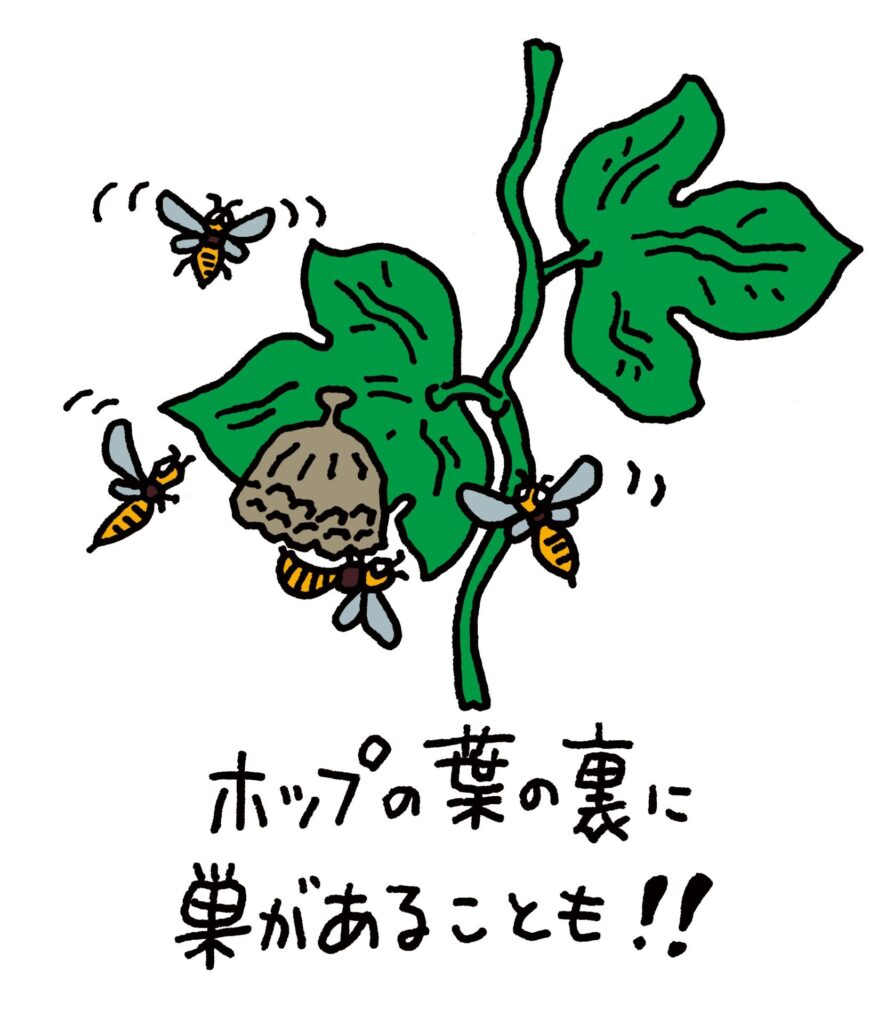

蜂にも注意が必要です。

アナフィラキシーショックなど深刻な症状が出る場合があるので必ず病院に行きましょう。

先日、与謝野でもホップの収穫のお手伝いに来ていた方が蜂に刺され病院に搬送されたということがありました。

蜂はホップの葉の裏に巣を作ります。

私のホップ畑でも葉の裏に蜂の巣があったので駆除しました。

殺虫剤は、一般的な殺虫剤ではなく【蜂専用の殺虫剤】がお勧めです。

蜂は一撃でやつけないと反撃してくるので即効性の殺虫剤が必要です。

私は、アースのハチアブマグナムジェットという製品を使いました。離れた場所から噴射できますし、ちょっと怖いほど「蜂がほぼ即死状態」でした。

ダニも危険です。

とても痒いですし、しっかりと腫れます。

マダニは、皮膚に張り付いて長い時間(1週間〜10日に及ぶことがある)吸血し、その間に無理やり引き剥がそうとすると口の部分が皮膚の中に残り感染症にいたることもあるので必ず病院に行きましょう。

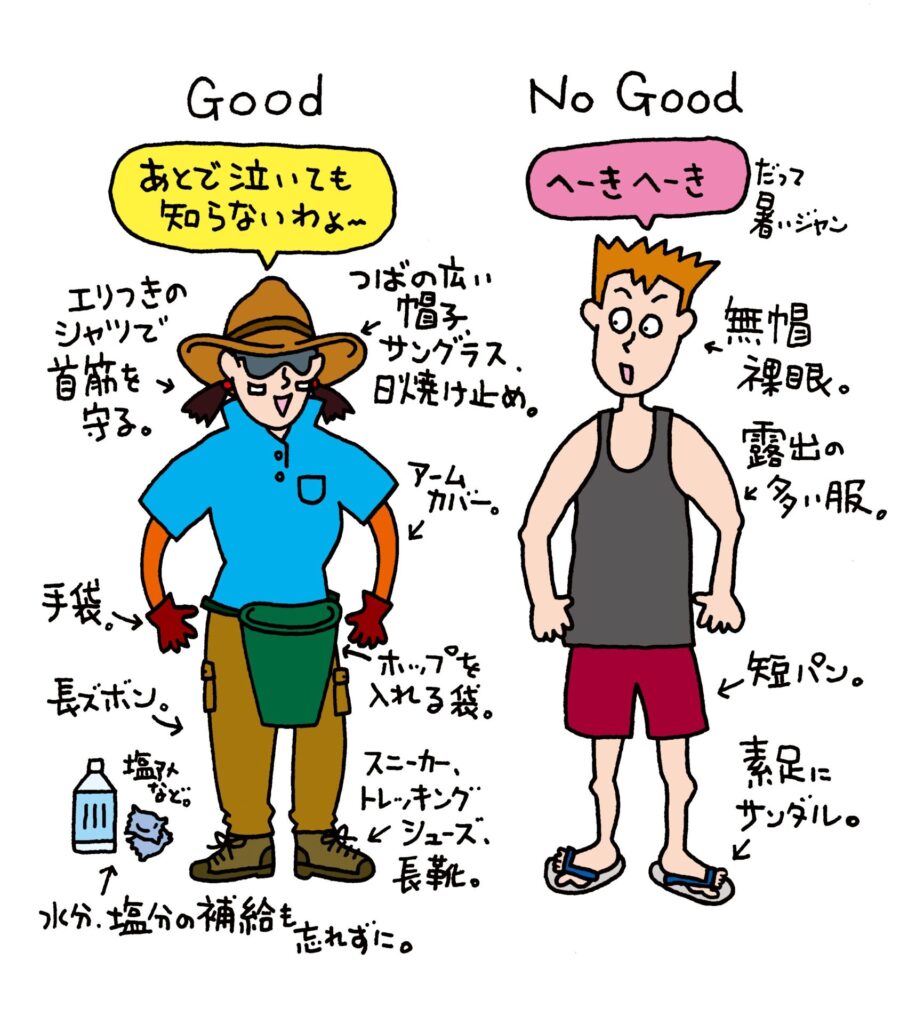

歓迎できない生きものに対しては、【肌を露出させない】ことが一番です。

暑いので、短パンとタンクトップで暮らしたい気持ちはわかりますが、ホップ畑では御法度です。

長ズボンに長靴、長袖もしくはアームカバーに手袋。

さらには虫除けスプレーなども効果的です。

自然相手の農作業は、自然と共存しながら行わなければなりません。

人間の都合で害獣や害虫と呼ぶのも申し訳ない気もしますが、良いホップを作って美味しいビールを飲むためにはしょうがないことですね。

つづく

この著者の他の記事

- ブロアーによる楽な【株開き】とは(2025.12.1)

- ホップコラム 2025年 最終回

日本産ホップ、この1年、そしてこの10年を振り返る(2025.10.1) - 採れたホップはどこに売れば良いの?(2025.9.15)

- 不作の年でも生ホップビールを楽しむために(2025.9.1)

- 気候変動とホップ栽培について(2025.8.15)

- 暑さはサマータイム、空梅雨はエンジンポンプで対応?(2025.7.15)

- ホップの価格、保存、使いわけについて考える(2025.7.1)

- ホップ栽培、バジェットとリターンのお話(2025.6.15)

- ホップの肥料について考える(2025.6.1)

- 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑦「収穫に必要な道具」(2024.8.5)