来年の準備をしよう〜藤原ヒロユキのホップ栽培日記〜

最近、ホップを育ててみたい。という人が増えてきています。

私の住む与謝野町にも各地から視察の方がお越しになられます。

京都府与謝野町では、2015年からホップ栽培を始め、2018年からは私自身もホップ圃場を開設し本格的にホップを栽培しています。

1年間を通して、私の栽培日記が皆さんのホップ栽培のヒントになれば幸いです。

与謝野ホップも収穫シーズンを終え、ひと段落の気分になっています。

前回でも書きましたが、今年は去年に比べ収量が落ちてしまいました。

その結果、一部の品種は品切れとなり、ご注文をいただいた量のホップを提供できなくなってしまいました。申し訳ありませんでした。

ホップのシーズンは終わりましたが、春に向けて色々とやっておかなければならないことがあります。

Contents

収穫の方法によって違うツルと葉の処理

ホップは毬花が重要なので、収穫した後のツルと葉は不用品になります。

このツルと葉はどうするのでしょうか?

その処理方法は、【ツルを切り落として毬花を採る】のか【ツルを切り落とさず毬花を採る】のかによって変わってきます。

ツルを切り落として毬花を採る場合

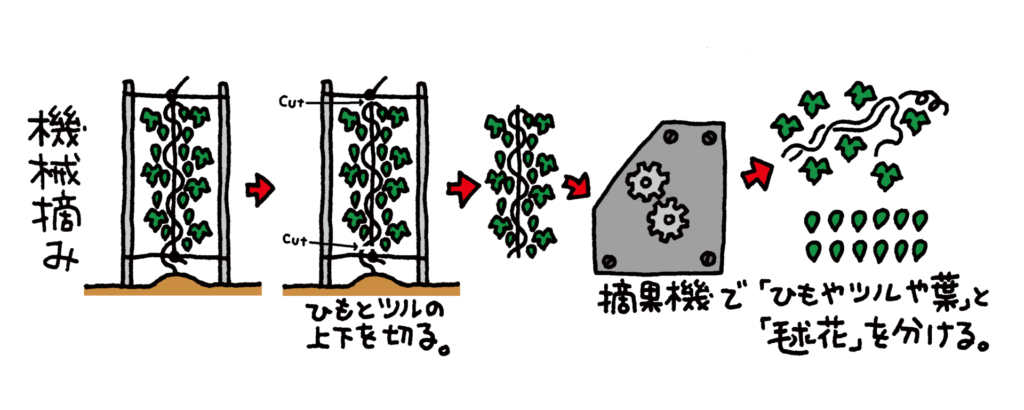

ツルを切り落として毬花を採る場合、毬花を機械で摘み取るか、毬花を手で摘み取るかの2パターンがあります。

この違いに関しては、7/15にアップした『ホップ栽培日記 ホップを摘もう!』に詳しく載っていますが、簡単に説明すると

・毬花がついたままのツルを摘果機に入れ、毬花とツルと葉に分ける。

・切り落としたツルから毬花を手で摘む。

の2パターンです。

どちらのパターンにしろ、ツルと葉は青々とした状態のまま、一気に大量の「不用品」となります。

ツルを切り落とさず毬花を採る場合

ツルを切り落とさずに手摘みする場合は、ツルと葉はホップ畑に残っています。

このツルをいつ処理するのか?

まだ株自体が若くて成長しきっていない場合は、光合成をさせて根を強くしたいので自然に枯れるまで放置しておいて良いでしょう。

害虫や病気の被害が多かった場合は、できるだけ早く刈り取ってしまうほうが無難だと思います。

どちらにしても、一気に大量のツルと葉が「不用品」となることは避けられます。

不用品となったツルと葉はどうするの?

ツルと葉は基本的には焼きます。

山積みにして自然に分解するのを待つこともできるのでしょうが、害虫や病気の件もありますので、焼いてしまいます。

この時に問題になるのが、紐です。

可燃性の紐であれば問題ないのですが、麻紐などの自然素材は強度の問題から使うのが不安です。

自然素材の紐を使っている地域もあると聞きますが、与謝野では使っていません。

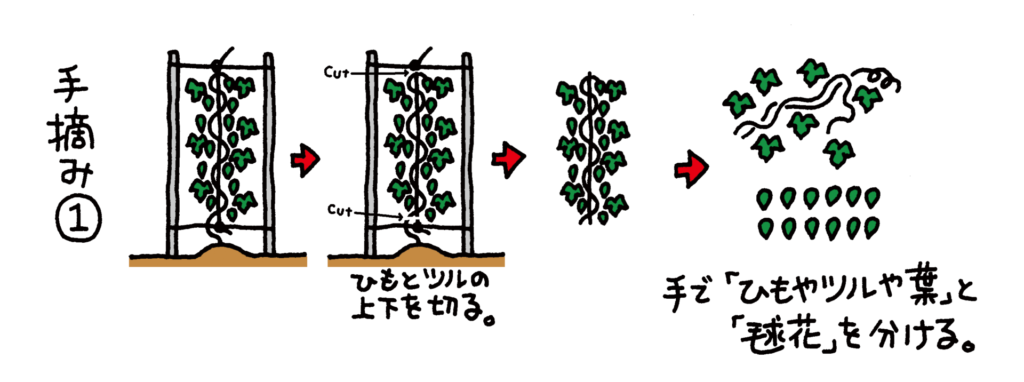

ですから、ツルと紐を手作業で分けています。

シューっと上から下まで引き抜くことができれば楽なのでしょうが、残念ながらそう上手くはいきません。ツルがヒモに絡みつきます。

短く切れば引き抜きやすいので、適度な長さに切ってツルと紐を分けています。

ツルを切る作業の写真は以下の通りです。

もちろん、ツルは個人で焼ける量ではないので町の処理施設にお金を払って処理してもらっています。

ツルや葉の利用法は無いのか?

ツルの利用法は、色々模索中です。

ツルを輪にしてリースにすることができます。

クリスマスに向けてホップ のリースなんて洒落てるじゃないですか。

染色に利用することも可能です。与謝野町でも一度実験してみたのですが、草木染めらしい淡い色合いになりました。

ただ廃棄するだけでは勿体無いので。今後ツルや葉は有効に使っていきたいと思っています。

この著者の他の記事

- 暑さはサマータイム、空梅雨はエンジンポンプで対応?(2025.7.15)

- ホップの価格、保存、使いわけについて考える(2025.7.1)

- ホップ栽培、バジェットとリターンのお話(2025.6.15)

- ホップの肥料について考える(2025.6.1)

- 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑦「収穫に必要な道具」(2024.8.5) - 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑥「除草に必要な道具」(2024.7.1) - 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その⑤「畝(うね)立てに必要な道具」(2024.6.1) - 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その④「選芽・誘引に必要な道具」(2024.5.15) - 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その③「紐張りに必要な道具」(2024.5.1) - 藤原ヒロユキのホップ栽培日記 in 与謝野町 道具編

その②「株開き、株ごしらえに必要な道具」(2024.4.15)